Extractions alcalines, mon résumé d'amateur

25.12.24 Mon résumé des extractions alcalines à froid, selon la technique de Jenny Dean .

15.1.2025 A ce jour, la page inclut *quasi* tous les brouillons depuis 2014, mais il manque des liens, des photos, des bouts de phrase, les codes "xx" sont encore présents, ainsi que mes abréviations absconces. Bientôt, la page sera finalisée et structurée en un chapitre en pdf interactif de Slow-dye: teintures naturelles pour les curieuses et les flemmardes

Rappel aux nouveaux arrivants: ceci n'est pas un tuto, inscrivez-vous à des ateliers pour cela. Je partage mes notes de stage ou de lecture. Rien ne garantit que je ne loupe pas une étape au sein de mes notes...

Sommaire. Introduction/source - En pratique - Ne pas confondre avec les fermentations à la Rieger

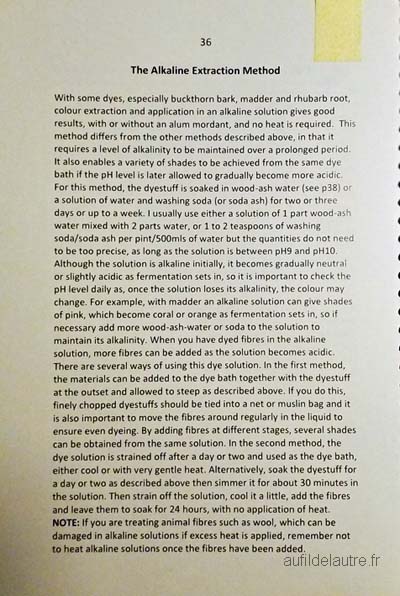

C'est dans le dernier livre (2014) de Jenny Dean : "A Heritage of Colour" ou la reconstitution de teintures historiques que j'ai appris la technique d'extraction alcaline. Cette dernière consiste en une macération à froid de quelques jours des plantes, en bain très alcalin (pH10). Les plantes qui ont aimé ce traitement chez elle: garance (p. 121), bourdaine, rhubarbe, gaude.

Il est notoire que la soie teint bien à froid mais que la laine DOIT être chauffée. Pourquoi? Pour ouvrir les écailles, afin que la teinture pénètre bien. Figurez-vous que le bain alcalin ouvre aussi les écailles, à froid. Par ailleurs, un bain alcalin abîme la laine,dit-on. Certes, mais c'est à condition de le chauffer.

Extrait de l'excellent livre de jenny Dean: a Heritage of Colour

J'ai une question sur la tenue lumière des jaunes produits en extraction alcaline. J'ai appris que, forcés en alcalin comme le faisaient certains ouvriers au XIXès, les jaunes passent à la lumière. Certes, ils gagnent en intensité... momentanément... mais deviendraient fugitifs. Qu'en sera t il des extractions alcalines de gaude? A tester.

Les extractions alcalines imaginées par Jenny Dean sont peu étudiées. On navigue un peu à vue. Je teste aussi pour l'instant l'effet sur le coton/lin.

L'efficacité: semble avérée sur la laine (Jenny Dean, Sandrine de Tricofolk, moi-même et... les autres que je ne connais pas et que je n'ai pas trouvés via le net).

Les défauts. Evacuons le souci annoncé que l'alcalin va ronger la laine, puisqu'on a vu sur le terrain qu'en pratique froide l'alcalin ne l'abîme pas, pas plus qu'il n'altère la soie. Sauf, chez moi, une exception: le macomérinos, que j'ai dû trop remuer et qui a un peu durci.

Qu'en est-il de la durabilité de ces couleurs? Je viens d'écrire à Jenny Dean à ce sujet. Réponse (rapide, merci!): "I haven't so far had problems with fastness as far as alkaline extractions are concerned but when I have time I will try to conduct some tests over longer periods of time. "

Je relis Leuchs: pour le pernambouc (p248 - caesalpinia echinata ) il note que "toutes les nuances obtenues par les alcalis sont très fugaces". Sur la gaude, page 337 il répète "parce que les alcalis altèrent la solidité de la couleur". J'imagine que je vais retrouver cette notion tout au long du livre.

Aussi souvenir d'un stage avec Garcia (eh ben oui lui encore... mais qui d'autre?): le flétrissement des jaunes qui ont passé dans les tapisseries du XIXe est dû au fait que, pour une plus belle couleur, les ouvriers passaient les fibres teintes en gaude dans des bains alcalins. Erreur que, selon lui, les plus anciens ne faisaient pas.

Mais... dans mes très courts tests de résistance lumière cet été, alors que je passe systématiquement la garance dans un bain alcalin (ma recherche des rouges et des grenats), le coton, la laine, la soie ont bien tenu le coup en garance.

Mais ... dans le même ouvrage de Leuchs, on peut lire des techniques de macération en bain alcalin de neuf jours (le rouge par la bourdaine)... La cohérence?

Par ailleurs, Leuchs note souvent dans ses commentaires qu'avec le temps il se forme de précipités colorés dans les bains alcalins. Je viens de vérifier dans mes bains, qui n'ont certes que quinze jours de vie: pas de précipités. La chimie de la vie n'a tout de même pas changé entre 1850 et aujourd'hui... Quelle procédure différente utilisé-je donc?

Est-ce un postulat? une réalité? Postulat dérivé des connaissances en peintures/pigments? En effet, pour extraire le pigment de la solution de teinture, on joue entre l'alcalin et l'acide, on filtre, on lave. Mais cela ne précipite que le pigment, pas la partie soluble. Qui elle, rêve de s'attacher à de la fibre... Ou alors j'ai tout mal pigé

En pratique

Je ne cuis pas comme dans les recettes classiques "au bouillon". Je fais macérer la fibre et la matière colorante à température ambiante (même en hiver) dans un seau, dans une solution alcaline à un pH de 10 pour commencer, de 9 minimum pour la suite. L'alcalin à froid ne semble pas abîmer la laine comme il le ferait à chaud.

Il faut au moins vingt fois le volume d'eau par rapport à la fibre à teindre. Je teins souvent par 100g ou plus de fil. Je prévois un seau de 5 litres, qui est en fait un mégapot de mayonnaise que j'ai récupéré au snack du coin, couvercle compris.

Je basifie avec de l'eau de cendres quand j'en ai, sinon des cristaux de soude que j'ai prédilués dans de l'eau bouillante . Le pH doit être très élevé pour commencer car la solution va s'acidifier rapidement. Je surveille de jour en jour que la cuve reste à au moins 9 de pH. On peut garder très longtemps cette solution avant de l'utiliser, tant qu'elle reste à un pH de plus de 8, mais elle n'est efficace qu'à plus de 9.

Il ne faut pas mordancer la fibre. On peut, mais on ne doit pas.

J'enferme la fibre à teindre dans un bas nylon, que je laisse tremper dans le seau alcalinisé, en la gardant submergée à l'aide d'un bol céramique. Autre solution: j'accroche aux bords du seau un bas nylon, je trempe la fibre emballée dans ce nouet, je pose un poids. L'essentiel est qu'elle ne touche pas les matières sèches, sinon macache le nettoyage après. Solution nr 3: j'enferme la matière à teindre dans le nouet plutôt.

NB. Ne pas procéder comme lors de mon premier essai avec de la racine de rhubarbe, où j'ai trempé la laine dans le bain contenant les débris de broyat. Désormais: soit la matière, soit la fibre sont dans un nouet.

48 heures suffisent pour une belle prise de couleur; parfois il faut une semaine.

Ma version, différente de celle de Jenny Dean : après 48 heures, je filtre le jus, que je conserve dans un pot nr 1. Je rajoute dans le seau, sur la matière sèche et sur la fibre, de l'eau à pH de 10. Je laisse macérer encore 48 heures. Je réunis le contenu du pot 1 et du seau; je viens de faire une double extraction. 48 heures après, je rajoute la deuxième extraction à la première.

Autre variante par rapport à Jenny Dean , qui est ma version au pifomètre: une fois par jour, je sors la fibre . Je la laisse s'oxyder à l'air une heure. Je la replonge. Dean ne mentionne pas ce procédé, mais je suis une méthode japonaise, lue chez Dominique Cardon; info nourrie par la méthode Amish lue chez Liles. Je ne suis pas sûre de ce qu'il se passe réellement lors de ces oxydations répétées, mais je l'ai fait souvent pour d'autres teintures, au bouillon. J’ai simplement observé que les tons sont plus denses.

Je rince soigneusement au sortir du bain, je sèche dans ma buanderie. Je ne termine pas par un rinçage vinaigré comme d'habitude, sinon le rouge jaunit.

Ne pas confondre avec les fermentations à la Rieger

Fin 2013, j'ai interrogé Michel Garcia, qu'on ne présente plus aux initiés, sur les fondements et la justesse de la technique de « fermentation » d'Anne Rieger (AR).

J'ai commencé l'aventure par un stage, en l'occurrence avec Valentine Donck en Ardennes. J'ai continué à jouer chez moi. J'ai rencontré la méthode Anne Rieger, dans un magazine bio. Cette méthode me plaisait pour son côté écolo. J'ai pratiqué pendant deux mois cette méthode où on alterne des bains acides et des bains alcalins, à froid, dans une méthode qu'on appelle fermentation - à tort, car en fait on ne sait ce qui s'y passe réellement. Je n'ai pas senti l'odeur des fermentations alimentaires que je connais bien.

J'ai été un peu déçue par les résultats, parfois flash au début, mais ne tenant pas systématiquement au lavage (j'utilisais du coton et du lin, en fil, pour mes projets de reliure).

En outre, je ne comprends pas les fondements. Or, mon petit diable logique intérieur a besoin de rigueur. Je ne peux me baser sur l'affirmation d'AR dans une entrevue de 96, selon laquelle elle aurait de nombreux clients professionnels étrangers car je n'ai pu recueillir aucune trace de confirmation sur le net. D'autres fermenteurs m'indiqueront peut-être des noms d'acheteurs ou clients réguliers chez elle, afin que je puisse valider ses affirmations. Je me base simplement sur les fileuses ou fermenteuses de laine comme Isatinctoria (méthode Rieger au départ) ou Eleonore Moine (méthode personnelle), qui garantissent la stabilité de leur travail depuis plus de dix ans.

Questions ouvertes aux autres aventurières de la macération/fermentation: Pourquoi mes essais sur des cotons non lavés non mordancés ont-ils pris autant de couleur que les autres, sagement mordancés AA ? Puisque tous, strictement tous les intervenants y compris AR, mentionnent la faiblesse des couleurs en fermentation sur cellulosiques.

A l'époque, j'avais prévu une interview sur place de dame Rieger, projet vite abandonné car en une courte conversation téléphonique, j'ai pu capter que seule sa méthode vaut et qu'elle rejette toutes les autres approches. Par ailleurs, elle m'a semblé vivre dans une réalité parallèle... Qui veut peut comprendre ce que je sous-entend.

Au début de son apprentissage, Michel Garcia (MG) fut complice d'Anne Rieger (AR). Il me résume le parcours de cette dernière. Elle a suivi les stages de Lidie Nencki, qui fut la première à monter un stage sérieux sur la teinture, dans les Cévennes, au courant des années '70. Nencki tenait ses connaissances de son propre grand-père teinturier et utilisait sa collection de livres anciens. Nencki a entre autres cité un article fouillé sur les Maîtres de la Teinture au XVIIIè siècle, paru dans une revuefinancée par Ciba-Geigy. L'auteur y citait Hellot et Macquer, ainsi que le Pileur d'Apligny (+-1780).

AR s'est entichée de ce dernier auteur, probablement à cause de son côté rebelle « ils-se-sont-tous-trompé-suivez-moi-plutôt ». Hélas, Le Pileur n'avait pas de pratique réelle, il compilait des documents (dans les termes de MG : « il compilait les tuyaux percés de l'époque »), dont une expérience de chimie d'observation sur les effets des bains acides et basiques : la purpurine de la garance est soluble dans les acides ; l'alizarine dans les bases.

AR se serait inspirée de cette expérience ainsi que de la traditionnelle pratique de la cuve à base de balles de pastels pour développer sa méthode de "fermentation" des couleurs.

MG n'est pas totalement opposé à la fermentation, il fait d'ailleurs fermenter la garance plusieurs jours mais dans des circonstances contrôlées. Il regrette le « militantisme ignorant » d'AR (elle refuse catégoriquement des intrants « chimiques » comme le sulfate de fer, ai-je cru comprendre lors de ma prise de contact avec elle par téléphone). Michel Garcia regrette aussi que les suiveurs d'AR confondent fermentation et macération : la première est qualifiée par une action bactérienne qui modifie la structure du bain.

Il déplore aussi qu'on ne sache pas plus précisément dans cette méthode quelle fermentation est exactement en cours. Si on ne connaît pas les souches, comment gérer le bain ? Trop souvent il a vu des bains pourrir et s'y développer des champignons.

Dernière critique : il a observé des précipités en surface des fibres après ces teintures par fermentation (alors qu'un vrai colorant doit être résistant au lavage, au frottement, à la lumière, à la transpiration).

À ma question : « pourquoi les fermenteuses obtiennent-elles de si beaux résultats sur la laine, alors ? comment ça peut marcher ? », Michel Garcia répond que :

- le point d'intégrité idéal de la laine (où tous ses OH sont encore présents) est à 4 – 4.2 de pH ; normal qu'en acide la laine prenne bien, au-delà de la méthode AR - on parle de point isoélectrique;

- les acides favorisent la dissolution des colorants ;

mais : « L'effet pH va déshabiller les colorants » (meaning what ?). - le bain basique va précipiter (sur la fibre ) les colorants dissous par le bain acide ; c'est un processus qu'on peut expliquer

- ce même bain basique ouvre les écailles comme le ferait la chaleur (l'ouverture commence à 40°C)

- la fermentation agit en effet sur les sucres pour libérer certains colorants, mais pas tous. Je pense en effet à l'exemple d'Isabelle qui n'obtient en fermentation que du beige avec le sophora, alors que le bouillon donnerait de très beaux jaunes puissants. J'ai aussi appris dans un DVD de Michel Garcia que les flavonoïdes se révèlent mal en acide.

Défaut du dernier bain basique : Michel Garcia confirme mon observation qu'il ternit les couleurs, sur la durée, après un premier flash.

À ma question sur la luminosité des teintures par fermentation par rapport aux teintures par bouillon, Michel Garcia répond que l'acide dissous les flavonoïdes et que la présence d'hydroxyles OH donne en effet de plus de lumière, mais c'est un effet éphémère puisque cela se ternira en basique. Pourquoi ? l'atmosphère a un effet basifiant (je le croyais acidifiant) ? Les UV ? A creuser encore. Michel Garcia va vite, mais vite! Il faut suivre...

Je mentionne à Michel Garcia un autre intervenant de la filière fermentation se revendiquant de travail professionnel, Brigitte Duros www.atelier-brigitte-duros.com/ . Dans son atelier de restauration parisien, elle utilise soit les fermentations soit les bouillons, selon les cas. Réponse de MG : si elle travaillait en professionnel, elle aurait des commandes muséales. Des commandes de privés ne sont pas une garantie de qualité. Je verrai lorsque j'interviewerai cette dame.

Quand aux expériences finlandaises de doctorat en archéologie, rapportées par Riiihivilla, qui reproduisent les teintures rouges de l'époque des Gaulois à partir d'écorce de bourdaine fermentée en pH 9 (piste trouvée entre autres aussi chez Cardon, dans un petit entrefilet), Michel Garcia répond : « c'est connu, en milieu basique et avec le temps, les tanins catéchiques se polymérisent en phlobafène ; c'est d'ailleurs comme cela qu'on produit l'extrait de quebracho ; ce n'est pas une fermentation c'est une macération alcaline».

Je cite Eleonore Moine qui obtient du rouge avec des macérations longues de racines de rumex, en bain froid et alcalin. Et à nouveau le refrain du charmant Michel : « mais c'est connu, les anthraquinones virent au rouge en basique ; le rumex va monter sans mordant d'autant mieux qu'on commence en milieu acide ». Pendant qu'il énonce cela, il prend du rumex en poudre, le fait chauffer dans de l'eau avec son agitateur de labo ; y trempe un tissu qu'il sort jaune ; ajoute beaucoup de chaux aérienne en poudre pour forcer la vitesse de la réaction ; y trempe un autre tissu qui sort rosé vers rouge.

Après cela, on n'a quasi pas eu le temps de parler de la teinture solaire, qu'il soutient pourtant. Ma question « pourquoi, si c'est la chaleur du soleil qu'on cherche, quasi toutes les teinturières insistent pour qu'on utilise des pots en verre et pas en plastique, même translucide ? ». Réponse de Michel Garcia sur les phtalates dégagés, que je balaie vite (je les connais bien par mon métier en nutrition) ; puis « les UV doivent jouer un rôle, surtout sur des molécules peu complexées ; ils peuvent dégrader les colorants ». Grrr, pas très clair, je devrais revenir avec Valentine, ingénieur de formation elle suivrait mieux que moi… Les UVs sont-ils moins bloqués par le verre que par le plastique?

Il a arrêté d'explorer cette piste de fermentations après quelques temps quand il a compris « qu'un précipité ne faisait pas une laque ». Je dois lui reposer la question, je comprends pas la réponse, m'sieur !

Par ailleurs, commençant à être connu, il devait « monter en qualité » pour sa clientèle et n'obtenait pas cette qualité en fermentation.. J'imagine que c'est la reproductibilité qui lui a posé problème, qui n'en est pas un chez nous, « artistes de la fibre » qui sommes plutôt en attente de surprises.

Conclusion de Michel Garcia sur les fermentations : il attend que je lui envoie des tests, qu'on confrontera en laboratoire avec ses propres tests. Il est ouvert, mais sceptique. Je demanderai à Isabelle si elle dispose de fibres à donner en tests, puisqu'elle le connaît aussi.

Mon propre avis:

Après deux mois d'essais enthousiastes, j'ai vite abandonné la piste, qui me semblait si peu fondée. C'est la prise de contact téléphonique avec Rieger, en vue d'interview, qui m'a fait changer de braquet; ainsi que l'attachement des copines fermenteuses à ne pas comprendre ce qu'elles font, à "jouer avec la nature". Ce n'est pas ma sensibilité.

Si une artiste veut jouer sur la vulnérabilité et sur l'éphèmère, si elle n'est pas préoccupée de stabilité pendant quatre cent ans, pourquoi pas jouer aux fermentations? En se rappelant que c'est du jeu. On peut aussi suivre le raisonnement de certaines Américaines qui proposent de reteindre régulièrement nos vêtements teints en couleurs végétales si les couleurs passent.

Il me reste à comprendre quels autres procédés ont été étudiés, qui démontrent la création de nouvelles molécules grâce au temps et au jeu pH.

NB 2023. A ce que j'ai compris depuis que je suis un peu plus initiée à la teinture, en fermentations à la Rieger, le bain alcalin a ceci de puissant à froid qu'il simule en quelque sorte la chauffe: la laine ouvre ses écailles et accepte mieux la teinture. Puis le bain acide remet cette fibre dans son état optimal, car elle se trouve au mieux dans un bain à pH de 4. Mais, au passage, on prend des risques. Faites un petit test de production de laques naturelles: on précipite le colorant en pigment insoluble en transformant de manière radicale le pH d'un bain. Ce précipité va-t-il nécessairement se fixer sur la fibre? Selon Garcia, s'il se fixe en laque superficielle et non au coeur de la fibre, il ne tiendra pas la distance.

Les fermentations de Rieger plaisent aux intuitifs. C'est d'ailleurs amusant de voir que cette méthode a été abandonnée depuis que l'ecoprint est à la mode et que les "intuitives" s'y sont lancées à corps perdu, oubliant au passage les bases saines de teintures saines. On le sent que j'ai comme un doute face aux ecoprints? Heureusement, c'est un mode, qui passera. Patience.

J'ai entre-temps appris les extractions alcalines que je décris ci-dessus. Les tons sont stables, tout se fait à froid aussi, la laine ne souffre pas. C'est moins "ritualiste" comme pratique, aussi, et on ne suit pas un gourou. Tout pour me plaire!

retour aux archives