Le bleu d'indigo: mon résumé d'amateur

10.1.25 Résumé de mes pérégrinations autour de la cuve d'indigo de réduction (je ne pratique pas la fermentation). Ci-dessous mes brouillons depuis 2014, qui produisent une page gigantesque, qui prendra peut-être des lunes à charger. Dès que le tout est corrigé et restructuré, que les liens sont vérifiés, que des images sont insérées, j'indiquerai le lien pour pouvoir télécharger le pdf interactif qui en résultera. Ce sera un chapitre du livre à venir Slow-dye: teintures naturelles pour les curieuses et les flemmardes

On reconnaît la forme brouillon au nombre de codes xx qui parsèment le texte, à peaufiner.

5.1.2025 A ce jour, la page inclut tous les brouillons, mais il manque des liens, des photos, des bouts de phrase. Bientôt, elle sera finalisée et structurée en un chapitre en pdf interactif de Slow-dye: teintures naturelles pour les curieuses et les flemmardes

Nul besoin de chanter ici les vertus des teintures à l'indigo, c'est un enchantement à faire (que de oh! et de ah! dans l'assemblée) et c'est exquis à regarder. Il lfaut cependant quitter parfois le monde magique et s'intéresser aux fondements ainsi qu'aux détails concrets, gages de réussite.

Rappel: mes résumés sont mes notes personnelles. Elles s'adressent aux personnes a minima déjà initiées à divers pans de la teinture végétale. Je n'ai aucune intention exhaustive. Servez-vous mais je ne fais pas de tutos et je ne suis pas professionnelle ! Rien de garanti, si ce n'est la sincérité de ma curiosité.

Pour apprendre en pas-à-pas, suivez l'un des stages mentionnés dans le chapitre ad hoc: Sources fiables pour des teintures fiables

Sommaire temporaire

Les sources d’information - Les tons d'indigo et les combinaisons de couleurs - Mes objectifs - Quel type de cuve: 123, fer, fermentation? -

Les achats ( Chaux - Cuve 123: sources de fructose) - Indigo: comprendre et voir les gestes -

Outils (Le récipient pour la cuve -

Comment chauffer dans des récipients en plastique ? Vérifier la température -

Vérifier le pH -

Pour protéger des sédiments -

Pour hydrater l’indigo) -

Manoeuvres communes à tous les types de cuves ( Echantillonner - Noter, carnet - Le vortex - Critères - Température pour la teinture - Trempage et prétrempage - Post-bain vinaigré - Après la teinture : fixer la couleur- Le cas des tissus bringés)

La cuve au fer pour les cellulosiques ( Recettes - Quelle dose d'indigo ajouter pour quel volume d'eau?) -

Une cuve d'indigo en réduction organique: 123 à la Garcia (Intermède en vidéo: production de pigment - Teindre la laine, un exemple concret - Pour relancer/entretenir la cuve - La cuve finale de 50 à 100 litres - Pour diviser la grande cuve en deux minicuves - Solution-mère pour renourrir une cuve - Recette organique de David Santandreu 1 4 1 ) -

Réserve 123 - La version simple sur laine/soie: l'indigo-carmin - Quelques photos à distribuer, mes essais - mes projets en shibori + impression

GEEKS:

Teindre aux feuilles sèches (persicaria)? Version 2023 vidéo de MG Extraire le pigment des feuilles (indigofera) Tester teneur en indigo des feuilles - Peindre à l'indigo (cuve) Du bleu d'indigo en peinture: le bleu Maya -

Premier essai d'une cuve d'indigo en fermentation -

Le cas du pastel (isatis T.) Pastel: feuilles fraîches pour extraire le pigment Photos de chez woad.org.uk -

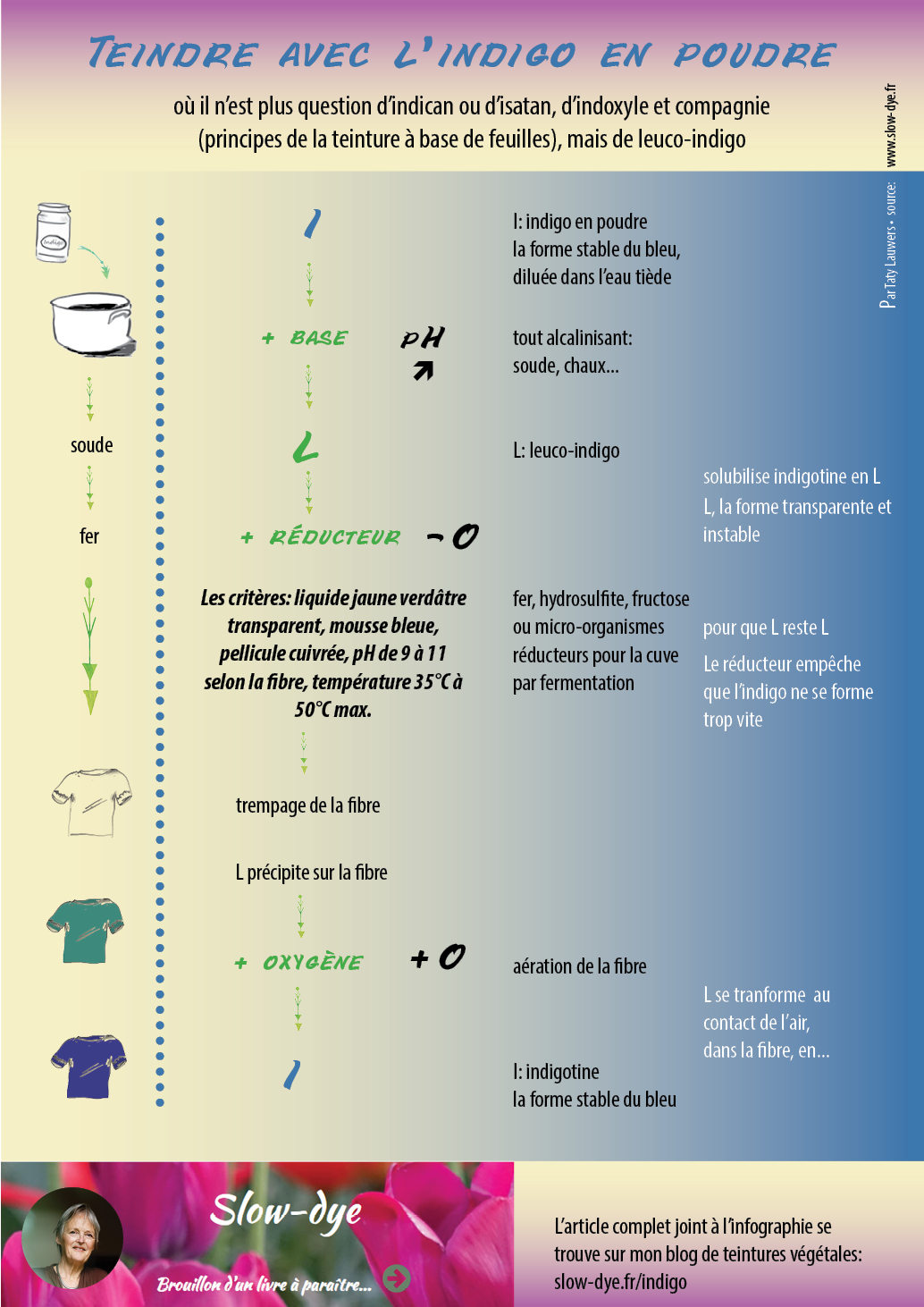

Processus indigo: comprendre (Comprendre l'extraction d'une pâte d'indigo à partir de feuilles Comprendre l'extraction isatis en infographie Comprendre la cuve d'indigo en infographie Critères: le rappel) -

Recherches en compréhension de teintures pendant le confinement avec Michel Garcia

Sources fiables pour des teintures fiables

Les sources d’information

On peut s'inspirer des diverses sources que je cite pour apprendre auprès de Michel Garcia. Quantité d'autres ateliers sont disponibles, je les citerai dès que j'aurai des retours directs de terrain, en zone francophone.

Le web anglophone est très riche de sources aussi fiables, comme le site de Maiwa Handprints. Ils publient quantité de fascicules gratuits, en anglais. Le texte et les illustrations sont limpides et très didactiques. On peut par exemple télécharger un document complet via https://naturaldyes.ca/s/how-to-dye-with-indigo.pdf

La version texte est ici : https://maiwahandprints.blogspot.com/2013/08/natural-dyes-about-organic-indigo-vat.html

les illustrations limpides et ravissantes chez Maiwa Handprints

Les tons d'indigo et les combinaisons de couleurs

Ce sera à vous de choisir le nombre de trempages, pour obtenir le ton voulu. Selon le type de cuve, le nombre de trempages nécessaire diffère. Exemple chez Maiwa encore:

source Maiwa: cliquez sur la photo

Vous explorerez aussi d'autres jeux de couleur, soit en trempant d'abord dans un tanin ou du fer pour des bruns, gris ou noirs ; soit en passant après l'indigo dans un bain d'alun puis une teinture comme garance, gaude, etc. pour des violets et des verts. Voir une illustratoin chez Maiwa:

En haut: indigo deux trempages; tous les autres tests ont eu un trempage indigo seulement - tissu au fer à 2% puis indigo un trempage; grenades 20% puis indigo un trempage

Ligne 2: myrobolan 20% & indigo un trempage; couci 25% puis indigo ; garance 100% puis indigo

chez Maiwa, source: même document que ci-dessus,cliquez sur la photo

Mes objectifs

Avant que, chère lectrice, vous ne poursuiviez la lecture, un mot sur mes biais d'écriture. Je poursuis une teinture traditionnelle, unie, durable. Tous les intervenants en teintures naturelles aujourd'hui n'ont pas les mêmes intentions. Je vois par exemple en vente un bout de coton, pour 35 $, teint en indigo (photo) avec un résultat que je n'accepterais pas d'une débutante: "unisson" ne fait pas partie du vocabulaire de l'artisane. Chacun sa voie, chacun ses goûts. Le livre Slow-dye s'adresse à des teinturiers qui visent les mêmes résultats que moi.

Ce que j'appelle un ratage et que je n'oserais offrir, ne parlons même pas d'acheter.

Oh! qu'elle est vieux-jeu! J'assume.

Quel type de cuve: 123, fer, fermentation?

Je me concentre ici sur la cuve 123 de Michel Garcia, devenue un grand classique en anglophonie sous le terme « cuve organique ». Pour les cellulosiques, j’emploie aussi la cuve au fer, qui daterait du 18è siècle. Selon Michel Garcia, la cuve 123 s'oxyde moins vite que les classiques, et dure plus longtemps que les autres formes de cuve.

Il existe d'autres techniques au naturel, comme la cuve de fermentation, dont la gestion est trop complexe pour mes besoins d'artisans d'art concentré sur d'autres domaines (tissage, reliure d'artiste). Amateur? Faites un tour ci-dessous.

J’oublie la cuve au zinc, dont j’ai trouvé les bases dans le Lilesxx. Chez qui on trouve aussi la recette de la cuve à l’urine (sig vat en anglais). Selon certains pratiquants, elle n’est pas obsolète : elle donne des tons profonds et merveilleux, comparés aux autres cuves. L’odeur disparaît après, mais il faut la supporter pendant le travail. Je préfère conserver l'urine pour mes arrosages au potager, c'est de l'or liquide...

Malgré sa mauvaise réputation, je résumerai quand même les principes de la cuve à l’hydrosulfite, pour une raison simple: en n’importe quel artisanat, il vaut mieux connaître toutes les méthodes, pour avoir un bel horizon de choix.

Quelle plante à indigo?

La cuve se mène de manière similaire pour toutes les plantes à indigo, mais certaines manoeuvres sur feuilles sèches ne sont pas possibles sur l'un ou l'autre variété. Attention si on reproduit une technique: travaille-ton sur polygonum ou sur persicaria indigofera?

Je dois d'abord revoir mes bases: polygonum tinctorium est la renouée des teinturiers, aussi appelée persicaria tinctoria, différant d'indigofera tinctoria ou Indigofera suffruticosa même s'il est aussi une 'plante à indigo'. L'indigo n'est en effet pas un végétal, mais le pigment que l'on produit à partir d'une série de plantes, comme les précitées, le strobilanthus ou le pastel/guède (isatis T.). Je ne passe pas assez de temps dans le monde des teintures pour avoir le fin mot de l'histoire. Voyez avec votre prof' d'atelier.

C'est persicaria tinctoria que je pourrai semer au potager. Wiki: "Une étude menée durant trois ans en Allemagne7 a conclu que Persicaria tinctoria était la plante tinctoriale à indigo la mieux appropriée à l'Europe Centrale.". Au potager, j'ai du pastel à ne plus savoir qu'en faire, il se ressème à foison.

Les achats

Où acheter quel indigo

Il existe des sources fiables pour du véritable indigo naturel. Le nouvel essor de l’indigo en hobby a ouvert les portes à quelques contrefaçons. Je n’achète l’indigo qu’auprès de sources fiables, comme Michelgarcia.fr ou Green-ingredients.com. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'acheter chez Lutea (production belge) ou chez Champs des couleurs (production France). J’imagine qu’on pourrait faire confiance à Kremer Pigmente en Allemagne. A Bruxelles, on peut aussi trouver de l’indigo à la fameuse droguerie Le Lion. Un de mes fournisseurs en semi-gros en Allemagne (laines et fibres, Wollknoll.eu) en vend aussi, à côté de quantité de produits tinctoriaux. Je n’en connais pas la qualité, je ne prends pas de risque.

Si j’achetais hors de ces sources je serais très attentive à bien acheter de l’indigo naturel, et pas la version synthétique que l’on trouve souvent. C’est le cas pour le kit d’indigo de chez Jacquard, par exemple.

Voir un résumé des circuits, sur le blog de Catharine Ellis dans Where is YOUR Indigo Grown? Dans cet article, on voit aussi quelques entousiasmantes photos d’une production locale « fermière » d’indigo:

Lla teneur en indigotine diffère de plante en plante: la renouée des teinturiers (Polygonum tinctorium ou Persicaria tinctoria d'Europe) diffère de Indigofera suffruticosa (Amériques) qui diffère aussi d'Indigofera tinctoria (Inde). C'est le premier qu'on plante facilement en Belgique, car il supporte nos conditions. Je n'ai jamais acheté de pigment de guède (isatis tinctoria), source du pastel et aussi apport d'indigotine, car j'en ai semé au potager. Elle donne des tons à mon expérience plus doux et plus grisés. Si j'en achetais, je me procurerais le pigment chez Bleu d'Amiens, producteurs.

photo chez Green-Ingredients.com

La chaux

Malgré qu'on me l'a conseillé, je n’achète pas la chaux en centre de jardinage, car chez nous elle n’est jamais pure. Je l’achète en droguerie, chez Le Lion à Bruxelles ou chez mon-droguiste.com en ligne.

Je garde la chaux aérienne dans un pot en plastique bien fermé. Le taux d'alcalinité que peut conférer la chaux peut changer d'un lieu à l'autre (humidité, pot ouvert, etc.). Or, si la chaux est dégradée, les quantités différeront.

Selon Michel Garcia (oral), pour la cuve 123, il ne faut pas utiliser l'eau de chaux qu'on peut récupérer d'un seau de chaux en pâte, car la conservation de la cuve ne serait pas aussi optimale. On n'obtiendrait pas la croûte de carbonate de calcaire qui fait bouchon en haut de cuve.

Cuve 123: sources de fructose

La cuve 123 cde Michel Garcia utilise des fruits ou du henné comme source de fructose : des bananes trop mûres (l'intérieur, sans la peau), récupérées avant le départ au compost ou à la poubelle ; des fruits très mûrs : trognons et pelures récupérées en cuisine .

Le raisin apporte 8g de fructose par cent grammes ; les fruits comme pomme, poire, kaki, cerise, kiwi, grenade : de 4.3 à 6g ; les prunes et agrumes: de 2 à 3g/100g. Le prince de teneur en fructose, les dattes séchées : 30 g de fructose. Le champion serait le miel qui apporte 40g aux cent grammes (mais cela ferait cher la cuve, n'est-ce pas?). Je suis consciente que « le » miel ne veut rien dire, il y a tant de variétés, apportant des doses diverses de fructose. Retenez en tout cas que le miel tout-venant, qui peut provenir de Chine, n’a parfois plus vu l’ombre d’une aile d’abeille… Le roi serait le sirop d’agave : de 50g à 65g aux cent grammes. Il m’est arrivé de récupérer chez des élèves des pots de sirop d’agave, qu’ils avaient acheté en toute bonne conscience, croyant ce produit sain alors qu’il est quasi un poison pour le foie fragilisé. Je les ai utilisés pour la cuve 123 . Certains trouvent bien plus simple d'acheter du fructose en poudre, mais on retiendra l’expérience de Maiwa : selon eux, les cuves amorcées au fructose s’effondrent trop vite.

Pour trouver quels fruits sont sources maximales de fructose, faites un tour chez le docteur Mouton, acteur connu en médecine fonctionnelle. Le fructose intervient dans certaines réactivités digestives chez l'humain ; certains d’entre nous doivent l’éviter, raison pour laquelle certains praticiens communiquent des listes. Adresse de la liste pour les teneurs en fructose de fruits, légumes, édulcorants, etc. :

Indigo: comprendre et voir les gestes

Teindre à l'indigo inspire nos exclamations "oh c'est magique!". Sentiment délicieux, je l'accorde. Et pourtant son fonctionnement s'explique en termes précis et scientifiques. Cela ne retire rien au délice de cette teinture, qui continue à m'émouvoir.

Pourquoi comprendre? C'est le seul moyen de détecter pourquoi et quand ça foire, tiens! Et d'ajuster les fausses manoeuvres.

Sur ce blog, je n'ai choisi que la cuve en réduction (par opposition à fermentation, plus longue, plus complexe).

L'explication la plus claire, en images qui bougent, que j'aie trouvée à ce jour est due à Carrie Sundra, ingénieur passionnée de laines et de teintures naturelles ("Culrie" sur ravelry).

Indigo Dyeing, full video. Carrie Sundra of Alpenglow Yarn shares her method for dyeing yarn with indigo, as well as a basic explanation of the chemistry behind indigo.

Dès que vous possédez les notions qu'elle expose si clairement, plus de souci, vous teindrez ce qui vous chante, quand ça vous chante, dans les tons qui vous enchantent!

Résumé de la vidéo

Carrie Sundra est une geek de la teinture naturelle (ingénieur, elle a inventé un contrôleur de dévidoir automatique: the Skeinminder, jeu de mots intraduisible en français sur le "skeinWinder"). Elle vend des laines locales, teintes en végétal (garance, indigo, gaude, etc. - voir son stand en photo ci-dessus).

Dans sa vidéo citée ci-dessus, elle nous fait un superbe et clair résumé de la cuve d'indigo par réduction. Il est parfois plus facile de lire l'anglais que de l'écouter. Sur PC, branchez les sous-titres en cliquant sur l'icone suivante, en bas à droite de l'écran de vidéo youtube:

Sur smartphone, cliquez en haut de la fenêtre.

On peut même faire traduire les sous titres en français, mais si l'auteur n'a pas publié la transcription exacte, ça devient parfois hypercréatif.

Je résume (la recette détaillée est dans mon billet du 15/6)

- Minute +- 0.50 : Carrie utilise une comparaison pratique pour démontrer comment l'indigo doit être dilué Tout comme le sucre ne se dilue pas bien dans l'eau froide, mais mieux dans l'eau chaude (d'autant plus qu'on l'y laisse plus longtemps), l'indigo ne se solubilisera qu'en bain alcalin avec un réducteur. Comparaison cavalière, elle le reconnaît, mais "c'est l'idée", dirons-nous.

- Minute 2.06: petits dessins rigolos pour montrer la même chose

- Minute 3.30: démonstration au jardin. Carrie explique pourquoi la cuve doit être chaude, puisque l'eau chaude va réduire l'oxygène aussi. Elle utilise un bricolage d'isolation thermique pour sa cuve et un chauffe-eau de seau ('bucket heater": je n'en trouve pas de similaire en Europe?)

- Minute 4.30: montre la pellicule cuivrée et la mousse bleue

- Minute 5: montre le système de chauffe, pour arriver à 50°C (à ne pas dépasser)

- Minute 5.30: on voit comment elle trempe les laines déjà bien imbibées d'eau mais pas dégoulinantes. On voit à quelle lenteur elle introduit la laine pour l'empêcher de flotter.

- Minute 7: sortie de la laine, hyperlente - procédure que je n'avais pas encore vue. Carrie veut éviter que la cuve ne se réoxyde.

- Minute 8: Si elle la voulait de couleur plus foncée ou d'un autre ton, elle retremperait plusieurs fois avec oxydations à l'air au passage ou elle les passerait dans un autre bain (cochenille + indigo ou gaude + indigo).

J'espère que cela vous aidera à bien mener votre prochaine cuve de réduction.

Outils

Le récipient pour la cuve

Il est évident que le récipient sera, au mieux, haut et étroit, si on veut éviter l’oxydation en surface. Pour la cuve 123 (laines et soies), j’utilise une grande poubelle, haute et étroite, achetée dans un magasin de brico local (1m de haut, capacité +- 150 litres - achetée un jour de soldes, on ne se refait pas). Selon la pratique vue chez Michel Garcia, j’ai découpé un couvercle dans de la frigolite de récup’.

Pour les cellulosiques, j'ai deux cuves au fer: une forte et une faible. J'utilise peu la forte: c'est un grand seau 23/30/23cm haut (15 litres, je teins en déposant dans une passoire à manche, que je bloque avec un bâton pour qu'elle ne touche pas le fond). La plus modérée est dans une poubelle de cuisine de récup, 23 / 30 / 40cm de haut -> +- 28 litres de capacité. J'y teins en déposant les écheveaux mouillés sur un tuyau de récup' (de quoi? chais plus, on les achète au mètre au brico du coin), que je referme sur lui-même. Il est maintenu par un bâton en travers de la cuve. Les écheveaux sont repliés en 4 ou 8, selon leur longueur - assez pour ne pas toucher les sédiments.

Un des fameux tubes à teindre:

J'ai entaillé un bout d'un côté, pour pouvoir le fermer sur lui-même.

Une autre version:

J'ai enfilé un petit bout de cuivre trouvé au garage dans un tuyau de plastique, ce qui me permet de le fermer

Comment chauffer dans des récipients en plastique ?

Je garde mes cuves d'indigo (laine ou coton) dans ces petites ou grandes poubelles en plastique, plus hautes que larges. Mais comment tu chauffes? me demande Jeanine. Je ne chauffais pas les cuves au fer, mais quand mais je commence à changer d'avis: je vais tester à 30°C au moins. Si je dois relancer , je chauffe avec un thermoplongeur électrique comme celui-ci, que je fixe au-dessus de la cuve par un bâton:

Puissance: 1400 W. Diamètre de l'élément chauffant 50 mm, longueur 27cm, câble 1,60 mètre. Chauffe 10 litres à 80°C en 10 minutes.

Les résistances n’aiment pas trop la chaux. A chaque fin de session, je le nettoye soigneusement au tampon d'acier.

Si la cuve est maintenue dans un seau, on peut aussi chauffer les seaux dans une grande casserole d'eau bouillante, en forme de bain-marie. Si on veut allumer le feu, prévoir de déposer une vieille assiette en céramique dans le fond, par sécurité. Le liquide dans le seau chauffera doucement.

Vérifier la température

Il faut pouvoir vérifier la température, si on ne se fie pas à l’œil et à la main. Je recopie ici le paragraphe ad hoc du chapitre 3. Au début, j’ai utilisé un thermomètre à piles:

Ce thermomètre me sert aussi en cuisine, car j'ai deux sondes: l'une pour les teintures, l'autre pour la nourriture. En cuisine, cet outil est hyperpratique pour mes merveilleuses cuissons au four à basse température xxx et pour mes fromages maisonxxx.

Désormais j’évalue la température en regardant (en casserole de teintures, on juge à la vapeur et aux bulles sur les bords) ou au doigt (40°C est la température que mon doigt supporte encore facilement ; 50°C : je peux juste le tremper avant de réagir). Ceci dit, ces nouveaux thermomètres électroniques sont bien pratiques: ils bippent quand le liquide atteint la température voulue, ce qui m’est bien utile pour les montées douces en teinture à la garance.

J'utilise peu le thermomètre pour la cuve d'indigo - voir le paragraphe ad hoc.

Vérifier le pH

L'indispensable pour qui veut se lancer dans des teintures végétales: les languettes de test de pH, si l’on ne veut pas goûter le liquide, comme le font encore les teinturières de Bamako . Beaucoup de plus pros utilisent des appareils ad hoc, mais ils ont deux défauts : certaines marques, dont celle que j’ai achetée, tombent vite en panne ; le testeur électronique n’est pas fiable dans une cuve à la chaux, dixit Michel Garcia.

Pour protéger des sédiments

Il convient de prévoir un système pour qu’en les trempant dans la cuve, le tissu, la laine ou le papier ne touche pas le fond. Il peut y avoir des dépôts de chaux ou de fer, par exemple. J'utilise une passoire de récup pour baigner les fils, ce que je teins au principal. Elle est bloquée en haut de cuve par un bâton. On peut bricoler un fond à base de grillage à poules. On peut acheter un matos ad hoc comme xx (matériel vendu pour les stérilisateurs à bocaux) – voir photo $$IMG.

On ne peut pas simplement déposer une essoreuse à salade renversée dans le fond de la cuve, car… elle flottera ;) . Mais c’est bien sûr. Sauf si on la bloque avec une pierre, et encore.

Au stage aout 2014 chez Zijdelings avec Michel Garcia, mes camarades ont improvisé une base dans un matériel de cuisine qu’on appelle crockpot en anglais (cuisson basse température). Ils sont parfois vendus avec une grille (photo 1). On peut aussi coudre un support en fine mousticaire pour s'assurer que la laine ne touche pas le fond (photo 2).

Sandrine, sur son blog tricofolk, propose une solution approchante:

Vu chez Textile Indie un recyclage d'accessoire pour stérilisateur de conserves:

Et enfin vu chez Clement Bottier, prof' de teintures, une autre inspiration:

Je gage que vous trouverez d'autres trucs et astuces.

Pour hydrater l’indigo

Lors de ses premières vidéos, Michel Garcia nous a appris à mélanger l'indigo en pâte. J’avais retenu que, si on l'ajoute sous forme de simple poudre, on y perd 80% de son pouvoir colorant.

Pour dissoudre l’indigo dans de l’eau, on peut ajouter de l’alcool et 3 gouttes de liquide vaisselle pour aider à la dispersion.. On peut aussi le mouliner en pâte au petit blender avec un peu d’eau. Sans blender sous la main, on peut suivre la technique apprise chez MG et décrite ci-dessous (bocal et billes).

Dans un stage, Michel Garcia nous a transmis qu’il vallait mieux disperser aux billes (effet mécanique) qu'à l'alcool (effet chimique) vu le risque des vapeurs qui risquent de saoûler. Sa technique avec des billes : on ajoute dans un bocal à couvercle l’indigo en poudre, des billes et un peu d’eau ; on secoue avec entrain pendant cinq minutes.

Les photos suivantes sont extraites d’un document partagé par MG lors d’un symposium. Les documents du symposium ne sont plus accessibles sur l’adresse initiale http://myweb.polyu.edu.hk/~tcshyam/8ISS. Or, je l’avais téléchargé en son temps: lisez-le à partir d'ici. Il contient aussi d’autres informations sur la technique 123. Non-anglo-lisants, faites traduire en exportant le contenu au format texte.

La petite série de photos est parlante pour qui veut comprendre comment on monte une plus grande cuve:

Le principe du bocal à billes, extrait d'un pdf lors de symposium, par Michel Garcia:

Nous sommes en 2024, je vois dans ses tutos qu’il verse désormais l’indigo en poudre tel quel, après l’avoir mélangé intimement avec la chaux en poudre, quand il amorce une cuve à base d’eau bouillante. Tant mieux ! Une étape en moins…

Manoeuvres communes à tous les types de cuves

Echantillonner

Si l’on voulait être puriste, on échantillonnerait chaque nouvelle cuve, pour connaître son pouvoir colorant : un morceau de coton, trempé successivement à échéances précises dans la cuve d'indigo. Cela permettrait de connaître la force de la couleur selon les trempages.

- On trempe tout le morceau 5 minutes.

- On le sort, on l'oxyde, on coupe une languette, qu'on numérote "1"

- On le retrempe 5 min, puis même topo chaque fois: découper languette, numéroter, retremper le reste

Ou encore: on trempe une longue languette par à-coups.

Noter, carnet

xxintro

Mon principe de note sur tyvek, au marqueur indélébile, ce qui résiste à de longs bouillons. Dès que je lave l'écheveau, je coupe un coin. Dès que je le mordance, je coupe l'autre coin. C'est ainsi que je peux repérer quels écheveaux sont lavés ou mordancés. Dès qu'il est vaporisé pour fixer la teinture, je fais une entaille dans le haut de l'étiquette. Dès que j'ai lavé un écheveau en fin de procédure, même si ensuite je compte le nuancer (dans 2 semaines, 2 mois?), je fais une entaille dans le bas.

On voit donc ici que l'écheveau est passé à l'alun 8% et crème de tartre 3%, c'est du BFL retordu sur soie (à 9 tours/cm); il est passé par cochenille premier bain. Coins: il est lavé, et aluné, mais pas encore lavé ni vaporisé après teinture.

Le vortex

On prend le pli de ne pas introduire d'oxygène dans la cuve, puisqu'on veut réduire (retirer l'oxygène de) l'indigo pour le rendre soluble. C’est dans les vidéos de Michel Garcia que j’ai vu la pratique du petit tourbillon,que j’appelle vortex. Parce que. Pour faire le vortex afin de tout bien mélanger sans oxygéner: je remue avec un long bâton qui touche le fond, ce qui produit un tourbillon central. Quand il tourne bien, je ramène le bâton dans le sens inverse, ce qui fait une forme de vortex. Je suis biodynamiste au jardin, on aime ça les vortex, chez nous ;) Je le fais trois fois à cinq minutes d'intervalle, en prenant son temps.

Critères

Il faut être précautionneux lorsqu’on teint en indigo: si la cuve n’est pas assez réduite, la teinture ne sera pas solide au lavage ; ou même on peut perdre beaucoup d’indigo au rinçage. Certains critères sont cruciaux pour la tenue lumière aussi.

Je vérifie d’abord la couleur du liquide. J’ai retenu de mes lectures diverses ce qui suit.

Après avoir fait un bon petit tourbillon (voir « vortex »), je laisse le magma de chaux se redéposer, puis je teste le liquide en en prélevant un peu dans une cuiller en céramique blanche ou un couvercle de pot de la même couleur.

Si le liquide est jaune verdâtre transparent, c’est bon signe. Si le liquide est vert clair ou vert bleu transparent:, il manque de réducteur. S’il est bleu opaque : l’indigo n’est pas du tout dissous.

Si le liquide est trop jaune, c'est-à-dire translucide mais sans l’œil de vert, il est surréduit. Il faudrait alors l'oxygéner en le fouettant jusqu'à ce qu'il revienne à jaune verdâtre. Avec la cuve organique, je n'ai pas encore eu ce phénomène. Je suppose qu'il survient dans les cuves à l'hydrosulfite.

Ensuite, je vérifie le pH.

Selon ce que j’ai appris chez Michel Garcia, si l’on veut que l’indigo soit bien fixé et qu’il ne déteigne pas sur les doigts lors du filage ou du tricot, le pH doit être à 12 pour du coton, 10 pour de la soie, 9 pour de la laine. En outre, cela produit un ton bien plus solide à la lumière, selon la même source.

Pour augmenter le pH de ma cuve 123 (ce qui est rare), je rajoute de la chaux petit à petit. Je n’en verse pas trop à la fois, car il est plus facile d'alcaliniser que d'acidifier (càd revenir à un pH plus bas). Je fais le vortex. Je laisse reposer et je vérifie le pH à l’aide d’une languette.

Pour diminuer le pH, je suis les conseils de Michel Garcia lors de son podcast chez ArtEcoVert : je rajoute une source de fructose. En effet, si on ajoute un acide, on ajoute un oxydant. Le réducteur va acidifier, mais plus lentement.

Accessoirement, on vérifie la température selon la fibre qu’on teint. S'il le faut, je chauffe la cuve avec un thermoplongeur.

Et enfin, on vérifie la présence d’une jolie pellicule cuivrée et d’une belle mousse bleue. Ce qui suit sont mes notes, il faut en vérifier la validité chez des pros. Je me base plus sur la couleur du liquide, dans ma propre pratique.

Mes notes de stage. Si les bulles de surface sont claires, et/ou si la pellicule cuivrée est inexistante, c'est le signe d'un manque de réducteur. Si les bulles en surface sont petites, si la pellicule est très peu cuivrée : c’est un manque d’alcalinité. On sait que la cuve est épuisée quand le liquide devient transparent

On peut garder la mousse bleue sur une assiette et la replacer en fin de travail dans la cuve. On peut aussi la laisser sécher pour l'utiliser en peinture.

vérifier mousse

vérifier couleur et translucidité

vérifier pH

Défaut de novice

Si la cuve n'est pas prête, vous serez malgré tout tenté de commencer, en oubliant la longue procédure ci-dessous. En effet, vous tremperez par curiosité le tissu dans la cuve et oh miracle la fibre prend la couleur après trempage. Hélas! Cette couleur n'est pas accrochée à la fibre, elle partira au rinçage. Vous risquez de gaspiller pas mal d'indigo de la sorte... Tous les débutants l'ont fait, vous ne serez pas le premier. Devinez comment je sais?

Exemples en image:

en gros plan: on ne voit plus les particules

si la cuve change un peu (moins réduite, trop travaillé), elle peut donner ceci:

le liquide est plus opaque, il faut rajouter du réducteur

autre photo pour faire voir qu'en apparence le jus est transparent, mais qu'il reste des petites particules non dissoutes. Si vous teignez dans la cuve à ce stade, les particules d'indigo resteront sur la fibre... et partiront à l'égoût lors du rinçage. Oh! le gaspillage...

Faites un petit exercice pour bien comprendre le principe de la cuve et de la nécessaire réduction de l'indigo.Un coton dont un bout a été trempé dans du jus d'indigo (eau et indigo; ou même cuve non active encore). Le liquide est tout bleu, on pourrait croire qu'on peut teindre:

Mais hélas il suffit d'un petit rinçage... et tout l'indigo collé à la fibre, mais non intégré, va disparaître. Il reste un fond gris:

Or, trempé dans la cuve opérationnelle, ne fut-ce que deux minutes, on devrait avoir ceci, même après rinçage :

Température pour la teinture

Ambivalence: j'ai teint à température ambiante, alors que les normes sont: le coton et la soie à peuvent être trempés dans la cuve d'indigo à température ambiante, la laine doit entrer dans une cuve à 40°C, selon Michel Garcia. J'ai l'impression que la cuve vit mieux à cette température, mais ce n'est qu'un ressenti. Attirée par le froid, car depuis mes expériences en extractions alcalines à la Jenny Dean , j’ai observé que la laine ne souffre pas d’un bain alcalin *s’il est froid* ou quasi. Michel Garcia m’a appris que le bain alcalin ouvre les écailles de la laine, comme le fait la chaleur – principe qui est d’ailleurs utilisé dans le feutrage : le savon de Marseille, alcalin, est un des facteurs du feutrage. Un passage en alcalin peut éviter une étape de chauffe, pour certains cas. Selon ma courte et limitée expérience, le bleu teint sur laine à froid ne passe pas avec le temps et n'est pas frottable (does not crock). Il a même résisté à mes tests de lumière forcés. Je n'ai pas testé la résistance au lavage, puisque je ne lave pas mes vêtements et châles en laine vierge. Ils sont autonettoyants, mais c'est un autre sujet.

Trempage et prétrempage

Nombre de trempages en cuve. On lit souvent qu’on ne peut pas trop tremper les tissus dans la cuve, répétitivement, dans l'espoir d'obtenir des bleus profonds (même en oxydant totalement entre les passages), car à un moment le bleu déjà capté par la fibre se déchargera dans le bain suivant plutôt, en une forme de décoloration. Je n’ai jamais eu ce phénomène. N’est-ce pas propre à la cuve à l'hydrosulfite seulement?

Voir aussi la remarque sous "le cas des tissus"

Prétrempage avant cuve. J’ai pris l’habitude de faire tremper les fibres, puis de bien les essorer. Ils prennent mieux le colorant. La laine en particulier, doit être trempée plus longtemps que les autres fibres, car sous sa forme vierge, elle est peu hydrophile. Si je teins à 35-40°C, la laine sera prétrempée dans un liquide de même température.

Post-bain vinaigré

Après la teinture en bleu par cuve, on trempe les laines en post-bain vinaigré, après oxydation : pour refermer les écailles, rendre la laine douce. Ce n’est pas utile pour la soie ou les cellulosiques, qui sont des fibres lisses. Par jeu, faites l’essai sur vos propres cheveux, qui ont les mêmes écailles : lavez-les au bicarbonate de soude dilué dans de l’eau, qui est un excellent shampoing ; ils sont un peu rêches ; passez une eau vinaigrée sur les cheveux : en quelques secondes, ils redeviennent soyeux.

Selon les recettes de Maiwa Handprints, j’ajoute ½ l de vinaigre 5° pour 15 litres d’eau.

Si on mordance au sortir du bain d’indigo, ce qui était la norme classique (d’abord le pied de bleu, puis le nuançage en bain de gaude ou autre), il n’est pas nécessaire de passer par un post-bain vinaigré. L’alun est acide.

Après la teinture : fixer la couleur

Lorsque le ton voulu est atteint, la suite des opératoins dépend de ce qui adviendra de la laine.

Si le bleu est le résultat final, j’attends la fin de ma session, qui dure parfois deux à trois jours. A ce moment, je passe la laine ou la soie dans un bain de rinçage à l'eau vinaigrée, avec les autres réalisations indigo. J’ai un seau de 15 litres, dans lequel j’ai ajouté ½ litre de vinaigre domestique à 7°C (typique en Belgique), selon les instructions de Maiwa Handprints. Je laisse encore sécher sur une corde à linge. Ce n’est qu’ensuite que, toutes ensembles, je fais cuire ces écheveaux bleus dans une même casserole, avec un peu de savon de Marseille. Il paraît que cela fixe mieux la couleur. Comme je fais toutes ces opérations en série, cela ne me pèse pas. Si je ne teignais qu’un peu de laine, de temps en temps, je ne sais pas…

Deuxième cas de figure . Si je compte surteindre la laine, je ne la passe pas dans l’eau vinaigrée. Je la laisse oxyder au moins un jour sur la corde à linge, puis je l’alune selon la technique habituelle, avant de la teindre en jaune de gaude, en rouge de garance ou de cochenille, etc.

Le cas des tissus

Pour un tissu bien uni, Michel Garcia nous a appris à limiter le premier trempage en cuve d’indigo à 1 minute maximum. La vraie teinture ne se fait qu’après que ce tissu brièvement trempé et « amorcé » ait été oxydé et aéré et passe une seconde fois, ou plusieurs, dans la cuve. Je me demande si les soucis de tenue lumière ou de mauvaise fixationxx ne sont pas dus à l’oubli de ce genre de gestes. Pour un meilleur unisson, il vaut d’ailleurs mieux tremper et oxyder plusieurs fois que laisser longtemps dans le bain, nous apprend le même Garcia; en se rappelant que, selon le même, de longs trempages garantissent une meilleure tenue lumière. négocions, donc.

Le problème du bringeage. Les tissus teints en zones irrégulières signifient

- soit que le tissu a été mal décati ,

- soit qu'on a mal introduit le tissu lors du premier bain en laissant des bulles d’air - revoir le geste sur la vidéoxx: en longue bande, qu'on dépose comme un "tube" dans la cuve,

- soit que la cuve n'était pas prête,

- soit qu'en essorant au sortir de la cuve on a été un peu brutal

- soit qu'on n'a pas utilisé de grille (dépôts dans le fond)

Bobines ? Je teins toujours en écheveau, puisque mon objectif principal est le tissage ou la reliure. J'avais déjà testé de teindre en bobine, car j'en avais classe de débobiner pour teindre en écheveau puis de rebobiner pour l’utilisation finale. Le résultat était hideux. Certains aimeraient, moi pas. Très bringé.

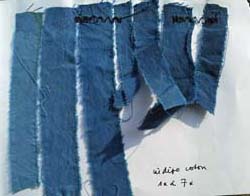

La cuve au fer pour les cellulosiques

Pour les cellulosiques ( coton, lin, papier, osier), j'utilise parfois la cuve au fer, en suivant les proportions 123 de Garcia : 1 d'indigo, 2 de fer, 3 de chaux. Elle teint très foncé, si on la laisse mûrir 2 à 3 jours. J'en fais même deux: une très puissante et une moyenne. Elle a la réputation de s'épuiser vite, ce n'est pas mon expérience, mais je ne teins pas en permanence non plus (deux fois par an, une semaine).

Découvrir les filles de Botanical colors, dans une conférence interactive du vendredi, sur ce sujet précis: The 1-2-3 Indigo Vat Using Iron w/ Kathy Hattori. Au début, elles montrent leurs tests comparatifs: 5 * 1 minute de trempage dans une cuve de 20l/50g d'indigo, chaque cuve ayant un réducteur différent: fructose, henné ou fer (shake-a-lottax est une poudre mélange de tous les ingrédients, comme Michel nous l'a montré lors des tutos en vidéo).

Ma version pour mes deux cuves au fer, pour les cellulosiques - je fais tout deux fois, mais je dilue la seconde de bien plus d'eau (en italique: la version moyenne) - mes récipients: voir le paragraphe ad hoc

- 2*50g d'indigo en pâte et 2*100g de sulfate de fer dans 2*1 litre d'eau bouillante, dans deux grands récipients qui sont de taille à entrer dans le récipient final (pour le déversage, voir la suite du procédé) - j'utilise souvent des bocaux, appelons-les "récipients 1"

- Je touille un peu, j'attends

- Je dilue 2 * 150g de chaux aérienne dans 2 * 1 litre d'eau bouillante (je rectifierai le pH vers le haut après, s'il le faut)

- J'ajoute la chaux liquide (tout, pas uniquement le lait de chaux) dans les récipients 1.

- Je touille un peu, j'attends, la réaction arrive vite

- Je remplis le seau pour la cuve forte de 12 litres; et la cuve moyenne pour les tons moyens de 27-28 litres d'eau la plus chaude possible, provenant du robinet

- Je déverse le contenu des récipients 1 dans leur cuve respective,en les transvasant, sans bulles,

- Je rince à l'eau très chaude les dépôts des récipients 1, que je transvase dans les cuves finales, toujours sans bulles

- J'attends 1/2 heure, j'observe. Je teste le pH, qui devrait être à 12 ou plus. S'il le faut je corrige, à la chaux, cuillerée par cuillerée.

- J'ai donc une petite cuve à 4g/litre (la forte, 50g pour peu d'eau) et l'autre, plus grande, à 2g/ litre (la moyenne, 50g d'indigo pouor .

Liles le dit, et d'autres à sa suite: la cuve au fer fonctionne à froid. Je n'ai pas assez de métier avec mes deux quinzaines de teinture par an pour valider, mais les filles de Botanical Colors confirment que la cuve au fer préfère un peu de chaleur.

Mes recherches du début

La cuve au fer, appelée alors « cuve à la couperose », serait née au milieu du XVIIIè siècle selon le document BASF cité ci-dessous. Ses atouts: elle teint en tons denses et teint à température ambiante : 20-24°C environ. Elle a un gros défaut : on y perd jusqu'à 25% d'indigo selon Liles et les sources BASF; et les sédiments sont plus épais. Voir chez Botanical colors, toujours même vidéo:

La cuve au fer se mène comme la cuve 123, que je décris plus en détail ci-dessous. Les critères, le matériel, les gestes classiques sont déjà décrits plus haut, dans les manoeuvres pour tous types de cuves. Commencer par de l'eau très chaude, si pas bouillante. Ajouter les ingrédients (la chaux en dernier, si possible), remuer délicatement, couvrir et attendre. Vérifier les 3 critères connus. Elle est active quasi à température ambiante. Selon Liles, elle fonctionne même inférieure à 18°C.

J’utilise ici plusieurs sources, celles de mes débuts en 2014 : le livre de J. Liles , Couleurs végétales de Michel Garcia (page 57). J’y ajoute désormais le site de Maiwa , et un document BASF datant de 1900 (180 pages autour de l’indigo, dans l'objectif de vanter leur nouvel indigo synthétique, ils reprennent l’historique et quelques recettes).

Les cellulosiques ne s’abîment pas au contact du fer. Selon Maiwa, certaines soies supportent ce passage. Les autres auteurs annoncent un jaunissement de la soie par cette cuve au fer. La laine ne supporterait pas du tout le fer dans ce contexte.

J'ai tout de même teint quelques laines dans cette cuve. Je les ai laissées 5 minutes maximum dans la cuve à température ambiante, sans chauffe. Oui, je sais, faut pas le fer... (hihi). Elles ne semblent pas avoir souffert, mais je n'ai pas fait de tests sur la durée. C'était pour voir...

La cuve au fer convient particulièrement aux tissus à réserve, puisqu'on n'y trempe pas les tissus longtemps si l’on veut un beau bleu foncé. Le bleu est cependant plus terne que dans les autres cuves, dit-on, il est plus proche du bleu jeans.

Voir les tissus à divers trempages, diverses maturités de cuve, chez Botanical Colors (ordre inversé de photo ci-dessus, càd fructose à droite - on voit bien la densité du ton en fer, tout au fond.

Recettes consultées ou testées

Je n’ai pas gardé la recette de Liles, car elle est complexe et concerne de très grands volumes. Rapporté à une dose de 10 litres, il intègrerait 40g d’indigo pour 250g de sulfate de fer et 250g de chaux. Cela promet un beau sédiment…

J’ai commencé par la recette que donne Michel Garcia dans son livre-phare : « Couleurs végétales », qui est hélas ! épuisé, apparemment. Dans 10 litres d’eau à 40°C, ajouter 100g d’indigo en pâte, 200g de sulfate de fer et 300g de chaux. Le mode opératoire est dans le livre, page 57. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait diluer de 30 à 40 litres supplémentaires.

La recette BASF précitée, quant à elle, pages 67 et suivantes du document, ramenée à 10 litres (à partir d’un original à 1000 litres) intègre 150g d’indigo mouliné dans 1/3 litre d’eau à 60°C, 180 g de chaux dont on ne garde que le lait de chaux, 150g de fer dilué dans ½ litre d’eau à 50-60°C, auquel on additionne ensuite 2.5 litres d’eau. Le tout mélangé pour obtenir au final 10 litres.

Si l’on suit la recette indiquée par Maiwa sur leur site mentionné ci-dessus, ils intègrent dans une cuve de fer conçue sur le mode 123, à la Michel Garcia, pour un volume de 10 litres d’eau : 20g d'indigo, 40g de sulfate de fer, 60g de chaux - cuve moyenne puisque contient 2g d'indigo par litre de liquide,

Quelle dose d'indigo ajouter pour quel volume d'eau?

La teinture à la cuve ne se mène pas comme une teinture au bouillon: on ne pèse pas les fibres pour évaluer combien de source tinctoriale ajouter (versus PDF: poids de fibre). On calcule plutôt minimum 1g d'indigo par litre, si mes souvenirs sont bons: une cuve de 10 litres = a minima 10g; plus souvent: 20 g; jusqu'à 50g si on veut des tons foncés. On multiplie selon volume.

Si vraiment on veut évaluer combien on va teindre, pensez: vais-je teindre en shibori? auquel cas de larges pans seront blancs (le shibori est courant pour la cuve d'indigo); d'où provient l'indigo? Les sources peuvent avoir des teneurs en indigotine très différentes. Comment menez-vous la cuve? Un débutant risque de perdre pas mal de pigment, par fausse manoeuvre. La cuve est-elle au fer? Auquel cas, elle est réputée "manger" 25% de l'indigotine sur la durée. Face à tant de variables, qui donnerait des dosages par 100g de tissu?

Une cuve d'indigo en réduction organique: 123 à la Garcia

Nous devons cette méthode de cuve organique à Michel Garcia. Sa méthode est si simple qu'on n'y croit pas... et pourtant! Il s’est inspirée de pratiques anciennes, entre autres au Maghreb (pays de son enfance). J’ai appris cette technique lors de stages et je me suis rafraîchie les idées en revoyant les ateliers en vidéo de Michel Garcia, en particulier le nr 4. On l'appelle "organic" aussi en anglais. Le principe du 123: 1 vol d'indigo, 3 vol de réducteur (fruits, henné, etc.), et, un peu après, 2 volumes de base. Oui, c'est 132 et alors?

La cuve peut être conservée quasi indéfiniment. Vous y teindrez de moins en moins foncé, puisque l'indigo s'épuisera. J’indique plus loin comment je renourris la cuve, qui donne, qui donne, qui donne. C'est à se demander où elle va trouver tout ce bleu.

Dans du jus de henné chaud (le réducteur), on introduira la poudre d'indigo en pâte. On alcalinisera avec de la chaux, à des degrés divers selon qu'on teint du coton ou de la laine. On entretient la réduction ensuite avec du fructose en poudre (achat en magasins de diététique), des oignons, des bananes -- toutes les sources naturelles de fructose.

Avant de monter sa propre cuve, sachez qu’on peut acheter de la poudre tout-en-un pour "cuve d'indigo instantanée" organique chez Michel Garcia : https://michelgarcia.fr/fr/post/les-produits-de-teinture/cuve-instantanee-bleu-indigo-naturel

" La cuve d’indigo instantanée, dite cuve 1-2-3, est disponible.

Elle est utilisable pour tous types de fibres naturelles.Il est impossible de la rater.

Réalisée à partir d’ingrédients naturels à 100%, elle est vendue sous la forme de sachets de 100g de poudre, qu’il suffit de délayer dans 5 à 15 litres d’eau bouillante (Un seau). Une cuve permet de teindre plusieurs d’écheveaux, ou de petits articles, en nombre variable, en fonction de la teinte désirée.Les cuves ainsi préparées peuvent être rechargées par chauffage au bain-Marie et ajout de la même préparation en poudre." Lire la suite pour le mode d’emploi : https://michelgarcia.fr/fr/post/les-produits-de-teinture/cuve-instantanee-bleu-indigo-naturel

Pour mon premier essai, j’avais heureusement pu voir la procédure concrètement, lors d'un atelier pratique avec Valentine Donck à Namur en 2012. Il est bien plus pratique et rassurant d’avoir vu la manœuvre au moins une fois, surtout si on a pu participer activement. La partie 1 du DVD 2012xx de Michel Garcia est très illustrative à ce sujet, mais un stage en présentiel est incontournable à mes yeux de prof’ de métier.

Lorsque des blogueuses disent n’obtenir que des bleus pâles avec la cuve 123, vérifiez bien leur pratique. Il se peut qu’elles aient remplacé des ingrédients ou des doses par des choix personnels. A l’époque, je suivais Leena du blog Riihivillaxx, très partageuse et expérimenteuse. Rigoureuse, curieuse, humble, patiente. Mais elle ne réussissait pas sa cuve 123. Je gage qu’elle n’avait pas fait au moins un stage en présentiel, les mains dans la mouise. Renseignements pris, elle utilisait de la lessive de cendres pour alcaliniser; or Michel Garcia a insisté pour qu'on utilise de la chaux et rien d'autre : elle permet de mieux tenir la durée, elle fait comme un levain de cuve.

La cuve 123 "organique" de Michel Garcia est prodigieuse par sa capacité à se réveiller facilement, même après dormance d'un an ou deux, selon mon expérience. Je lui trouve des défauts (la teinture des papiers faits main est plus belle, plus nette en cuve hydrosulfite, à mon expérience; quelqu’un m’expliquera un jour pourquoi, je n’ose demander au maestro, qui va imploser sur cette mention d’hydrosulfite. Mais c’est bien le seul défaut. D’autres sont plus critiques, comme Catharine Ellis, qui a finalement opté pour la cuve en fermentation. Chacun sa voie.

Vu le prix de l'indigo, j’invite à commencer humblement... Normalement, on calcule un dosage de 1g d'indigo au litre, ou on l’évalue en fonction de la densité des tons désirés. Faisons simple pour commencer.

Pour un premier essai d’une petite cuve d'indigo, prévoir une casserole plus haute que large, ou un bocal en verre épais, plus haut que large, de type wekxx. Super, on voit ainsi ce qui se passe. Pour 4 à 5 litres d'eau très chaude, on comptera 20 g d'indigo naturel en poudre (soit 1 cuiller à soupe), 40g de chaux hydratée en poudre (soit 2 cuillers à soupe bombées – attention la chaux hydratée n’est PAS de la chaux vive, qu’on évite en pratique de hobby), et 60 g de fructose en poudre (achat en magasins bio)

Pour remplacer le fructose on peut aussi cuire des fruits riches en fructose, comme les pommes (déchets de cuisine) et en récupérer le jus. Si l’on en trouve facilement, on peut cuire 150g de feuilles de henné et ajouter le bouillon filtré dans la cuve, à la place du fructose. Pour extraire le réducteur des pelures de fruits ou des feuilles de henné, les faire cuire à petits bouillons pendant 20 minutes minimum, dans 5 litres d'eau. Pour la teinture à base de feuilles, on sait que le jus est prêt quand les feuilles tombent dans le fond de la casserole.

Pour les mêmes proportions de 20g d’indigo (proportionné par rapport à la recette sur leur site), Maiwa propose 80 g de dattes* et 20g de chaux. Ce qui n’est plus du 123… mais, les connaissant, s’ils partagent la recette, c’est qu’ils l’ont testée. Pour la cuve aux fruits : 500g de pelures ou de fruits blets et 20 g de chaux. Pourquoi une si basse dose de chaux ?

* Les dattes sèches sont trempées 30 minutes, puis cuites comme le henné ou les pelures de fruits. La différence est qu’on verse la mélasse et non le jus seul.

Pour ma première cuve d’essai en 2015, cuve qui m'a teint beaucoup de fibres, même en fin d'automne belge froid, j’avais intégré pour 5 litres d’eau 30gr d'indigo , 90gr de bananes très mûres (pelées), 60gr de chaux. Bananes qui avaient été refusées par les enfants et/ou données par l'épicier, car noires.

Le ratio de l’indigo est la clef pour la couleur finale : on compte 1g au grand minimum par litre de cuve; en général 3g, on peut aller jusque 10g . Cette petite cuve serait donc de valeur moyenne : on y intègre 4 grammes d’indigo par litre. A petits budgets, petits enjeux…

Le mode opératoire. Préparer le réducteur : jus de henné ou de fruits, à partir des doses citées ci-dessus. Diluer l’indigo dans ce bouillon chaud. Version fructose : chauffer 5 litres d’eau, y diluer le fructose et l’indigo. Laisser reposer cinq minutes. Pendant ce temps, diluer la chaux dans un fond d'eau tiède. Ajouter cette pâte à la cuve et remuer. J’ai retenu, et je pratique ainsi : il faut ajouter la chaux en dernier lieu, sinon elle diminue le pouvoir réducteur des ingrédients ad hoc (henné, fruits ou fructose). Attendre au moins une heure afin que la cuve s'active. J'attends le (sur)lendemain avant de teindre, elle a le temps de mûrir. Chaque fois que je passe devant la buanderie et que j'y pense, je la remue un peu. Elle est prête dès que les critères sont remplis.

La cuve de départ est souvent très basique. Même pour la laine, qui selon Michel Garcia devrait être teinte à un pH de 9-10, il vaut mieux amorcer à un pH de12, puis réduire en ajoutant un réducteur (et pas du vinaigre!). Comme réducteur, Maiwa donne comme quantité (si je ramène tout à 50g d'indigo):

- fructose: 50g indigo, 150g fructose, 100g de chaux

- henné: 50g indigo, 100g jus henné cuit deux fois , 33g chaux

- fruits blets: 50g indigo, jus d'un kilo de fruits blets, 30g chaux

Dès que l’on veut teindre, suivre la procédure vue au stage ou dans une vidéo. Je décris ci-dessous comment je procède pour la laine, en mode d’exemple concret.

Ma cuve de laines et soies est désormais dans une poubelle plastique haute et étroite, capacité 160 litres. J'y mène une cuve de 100 litres, dans laquelle je rajoute à chaque renourrissage (rare) 100g d'indigo.

Intermède en vidéo: production de pigment

Le processus du bleu en superbes images chez Couleurs Végétales de Provence. Aussi une nouvelle production de pastel (waide) en Picardie.

"Tout est intéressant dans cette plante : il y a la feuille pour le colorant, la graine pour l’huile et la racine". Dans son champ, Aurore Cottrel mesure l’ampleur de la tâche qui l’attend. Lire la suite dans l'article "Or bleu de la Picardie médiévale, la waide est à nouveau cultivée dans la Somme" chez France3 Picardie.

Teindre la laine, un exemple concret

En gros, ma procédure habituelle indigo pour les écheveaux, après vérification de l’état de la cuve. Beaucoup de chiffres... retour à la gramme-attitude qu'on peut regretter, mais quand on est novice, on aime des dosages et temps précis, comme des gammes en musique. Dès qu’on a un peu d’heures sous le pied, on fonctionne au ressenti : odeur, regard, toucher, etc

Les écheveaux sont soigneusement lavés. Je ne les sèche pas si je teins tout de suite.

Afin de protéger la laine ou la soie, j'ai ajouté dans cette cuve de l'eau de cuisson des pelures d'agrumes que j'avais séchées sur un coin de radiateur pour des tisanes. Leur pectine équivaut à la gélatine des Chinois qui avait le même effet protecteur. Idée de Michel Garcia.

Lorsque la cuve est prête, je la réchauffe avec le thermoplongeant, à environ 30°C (température qu'elle garde pendant longtemps, inertie?).

Pendant ce temps, je mouille l'écheveau de laine dans de l'eau tiède à 30°C (l'eau froide ajouterait de l'oxygène dans la cuve....). Je vérifie que la grille est bien placée, car la laine ne doit pas toucher le magma de chaux du fond de cuve. Je pousse le fleuret sur le côté. Je laisse glisser l'écheveau délicatement, sans éclabousser. Si je n’ai pas de grille, je teins dans une passoire en plastique à manche, bloquée par un bâton. Je la laisse glisser de même manière.

D’autres fois, il me prend de placer la fibre sur un tuyau de plastique, choisi parmi ceux qui me servent pour teindre mes écheveaux dans d’autres bains - voir ici. Je descends lentement dans la cuve le tuyau tenu des deux mains, je le bloque sur les bords de la cuve à l’aide d’un bâton.

Quand le temps de trempage est passé, j’essore la fibre à ras de la surface, pour ne pas introduire de l'oxygène par éclaboussements interposés. Je l’essore encore dans un récipient intermédiaire, à côté de la cuve, qui récupérera pas mal d’indigo en fin de journée – moment où j’en reverse le contenu dans la cuve principale.

J'ai transvasé en grand wek pour qu'on voie bien le fond de pigment.

J'ai déversé le liquide surnageant, il reste le fond pigment/chaux/eau. Que je reverserai délicatement dans la cuve, le lendemain matin.

J’ai toujours un seau avec de l’eau à même température que la cuve : j’y laisse tremper la laine au sortir du bain, ce qui est plus efficace que l’aérer directement pour l’oxyder. Je tournicote cinq minutes, pour bien oxyder la fibre. Je la pends ensuite, j'attends 20min avant de la retremper si je veux foncer le ton On pourrait la replonger dans la cuve dès qu’elle est devenue bien bleue.

Suivant les conseils de MG, je fais toujours un premier trempage d'une minute pour amorcer la prise - même si c'est surtout utile pour les tissu (ce premier trempage est superficiel, si on s'arrête ici, on risque que le bleu déteigne). Oxydation 20 minutes après le petit bain intermédiaire. Trempages ultérieurs de 10 à 20 minutes, si pas plus. Je termine toujours par le bain intermédiaire, puis séchage sur corde. Un jour ou deux après, je réunis toutes mes productions, je les rince ensemble dans un grand seau (les couleurs ne se contaminent pas). Puis je les lave, soit en machine avec mon sytème de bas nylon, soit dans une grande casserole d'eau très chaude, avec un peu de détergent, tous ensemble. Ou un vrai bouillon, si j'ai le temps. Cela débarrassera la fibre des particules qui resteraient attachées. Pour les laines et soies: je fais un dernier bain de rinçage vinaigré (1 cuill. s. de vinaigre par litre dans le seau de rinçage - avec vinaigre ménager à 7°); parfois je ne le fais pas puisque je tisserai et que je le fais systématiquement après le lavage post-tissage.

Pour relancer/entretenir la cuve

Parfois je relance une cuve en la chauffant grâce au thermoplongeur. Plus l’eau est chaude, moins elle est oxygénée.

Parfois elle se relance toute seule, comme une grande, après que j’ai fait le vortex et attendu quelques heures.

Parfois, même après chauffe, même après tourbillon,elle est si bleue lorsque je teste le contenu à l’aide d’une petite cuiller en céramique blanche, que je dois rajouter du réducteur. J’ai tant de pelures de fruits dans le compost de cuisine que j’en récupère quelques uns, je les cuis, je verse le jus dans la cuve. Je tournicote, je la laisse respirer quelques heures. Quand je reviens, souvent, elle est bien repartie. Je ne calcule pas, je rajoute au pif.

Parfois, même quand le pH a l'air bon, je la relance en versant un peu de chaux en poudre. Je me souviens de la métaphore par MG : on nourrit le gentil baudet le soir après une journée de travail (avec du frucsote), puis on le réveille en fanfare le matin par un bon coup sur les épaules (avec la chaux ; équivalent d’un coup de fouet).

La cuve finale de 10 à 100 litres

Dès que vous avez compris le fonctionnement et que vous maîtrisez la petite cuve, en route pour des aventures plus ambitieuses, comme deux cuves de 10 litres (l'une pour le coton et le lin; l'autre pour la laine et la soie). Ne jetez pas la petite cuve, augmentez-la plutôt en ajoutant du liquide, avec précaution, sans oxygéner. Si elle est stockée dans un petit récipient, faites un tourbillon, puis déversez-la délicatement dans une plus grande cuve, comme on le fait pour les solutions-mères.

Pour diviser la grande cuve en deux minicuves

Il m’est arrivé de transvaser une partie de cuve dans un autre récipient, lorsque je veux amorcer une cuve spéciale cotons, par exemple, ou lorsque je veux donner à une copine un départ de cuve : avec type de transvaseuse à vin que j'ai encore à l'atelier de poterie. On peut aussi bien remuer la cuve de départ, en prélever délicatement un volume et le reverser dans une cuve déjà pleine aux trois-quarts, juste assez pour que l’on ne doive pas éclabousser.

Solution-mère pour renourrir une cuve

Dès que les tons obtenus deviennent trop clairs, il est temps de renourrir la cuve. J'amorce une solution-mère comme suit et je la dépose délicatement dans la cuve en cours. Je fais rarement des tons foncés pour la laine et la soie, je rajoute par 100 grammes pour la cuve protéique (même pour 100 litres, ça paraît peu, mais je ne cherche pas des bleus foncés). Rarement par le double.

Dans 5 litres d'eau (déjà bouillante, ça va plus vite!), je fais cuire pendant vingt minutes 300g de feuilles de henné moulinées finement ou 400-800g de pelures de fruits. Pendant ce temps, "dans le temps" j’hydratais 100 g d'indigo en poudre au petit blender (ou au bocal à billes, à la Garcia), mais j'ai vu que, désormais, il maestro rajoute l'indigo dans le liquide bouillant, tel quel. Je procèderai ainsi la prochaine fois. Après 20 minutes, je filtre le jus de henné, je le verse dans un seau de contenance de 5 litres. J’ajoute la pâte d'indigo (ou désormais l'indigo en poudre). Je remue, ,je laisse reposer. Je dilue assez peu de chaux dans un peu d'eau très chaude (vu que la cuve est déjà alcaline, je préfère rectifier ce facteur quand elle est active), je rajoute juste assez de chaux dans ce petit wek pour que la réduction se fasse. Genre: 100g de chaux, càd 2 fois moins que la base 123. J’ajoute la chaux diluée. Je fais le petit vortex.

Quand la solution a bien réduit (mousse bleue, pellicule cuivrée, liquide jaune verdâtre), parfois après une heure seulement, je transvase : je dépose doucement le wek dans la cuve de travail, sans faire de bulles.

Je laisse un peu reposer. Je vérifie le pH, qui doit être à 12 minimum pour amorcer la prise. Jelaisserai ensuite descendre à 10 de pH, puisque je n'y teins que la laine et la soie. Le coton va en cuve de fer.

Puis je fais quelques petits tourbillons : 3 fois à 5 minutes d’intervalle (voir la vidéo icixx pour le tour de main $$IMG)

Dans une plus récente vidéo-tuto, Michel Garcia propose une solution sèche de relance de cuve 123, bien pratique: 300g d'indigo sec (qu’il ne faut donc plus diluer en pâte avec les billes), 600g de chaux, 900g de fructose. On secoue fort, pour amalgamer, et le tout devient gris bleuté. On garde ce mélange au sec, au stock. Quand il faut relancer la cuve, on verse un peu de cette solution-mère sèche dans la cuve. J'ai vu ce procédé appelé Shakealotta (shake a lot, secouer beaucoup) aux Etats Unis, chez Botanical Colors. Je ne teins pas assez souvent pour m'organiser ainsi, puisque je ne fais que deux fois une semaine ou un week end par an, pour teindre pour mes besoins personnels (ou pour recherche, quand je me prends pour Faraday).

Recette organique de David Santandreu 1 4 1

Une internaute partage chez Catharine Ellis une des recettes qu’emploie le français David Santandreu. Une recette 1 4 1 si on veut : 1 indigo, 4 réducteur, 1 chaux.

Elle intègre moins de chaux que la cuve 123. Cette recette serait très proche des traditions maghrébines, selon l’auteur : 1 volume d’indigo, 3 volumes de jus bouilli de feuilles de henné, 1 volume de dattes transformées en sirop, 1 volume de chaux.

Si l’on rapporte à nos doses suscitées, on obtiendrait : 20g d’indigo, 20g de chaux, 80g de réducteur (henné, dattes, etc.) . Je n'ai jamais testé, c'est dans les tuyaux.

Réserve 123

Procédé

- Dessiner la réserve : tampon, pinceau, sérigraphie, thermofax, pochoir

- laisser sécher un peu à l’air (voir effet 3D ci-dessous, "tire" le tissu),

- tremper dans indigo froid ou quasi - max. 3 minutes par bain (sinon fond dans la cuve)

- Rincer

- refaire nouvelle réserve après bain 1, puis bain 2 puis bain 3 pour multitons de bleu.

En réserves multiples, j'imagine déjà les beaux ombrés que l'on pourra faire, en une forme d'aquarelle en indigo.

La pâte est bien dense, type pâte à cake, si on veut la tamponner au travers de mes thermofax et pochoirs, avec un pinceau à bout rond. Pour du travail en sérigraphie, on préfère une consistance de pâte à crêpe liquide, à vous de teste dans votre propre environnement.

Appris au stage 08 2014 avec Michel Garcia chez Zijdelings.eu: il faut attendre au séchage une forme de "3D" qui indique séchage à coeur.

Pour voir un tuto en pas-à-pas, direction chez Kristinarzt.com

En 2014, je n'avais pas d'expérience en impression textile, j'ai découvert au stage avec Michel Garcia en NL le principe des réserves. Mes notes: "Je sérigraphie ce mélange à travers mes thermofax, je me régale, je ne savais pas que ça pouvait être si amusant."

Je partage la recette, vu que désormais on la retrouve sur le net = 1 2 3 :

- 1 sulfate de magnésium = 10g (effet chimique protection fibre d’indigo)

- 2 gomme arabique en poudre = 20g (réserve physique, comme colle)

Pas épaissir avec gomme de guar mais avec gomme arabique - raison chimique - 3 rhassoul sans grumeaux = 30g (réserve mécanique, couche de protection;

rhassoul pcq alcalin ? quelle autre argile?).

Verser SuMg dans 100ml d’eau ; quelques minutes pour le laisser se dissoudre (ou fouetter) + gomme arabique - laisser dissoudre dix minutes (ou fouetter) + argile ; toujours en remuant. Se conserve quelques jours

Anecdote. En 2015, j'ai commencé à concocter une pâte de réserve à la Michel Garcia, mais je me rends compte que la vieille boite de rhassoul que m'a donné ma copine est du henné (j'ai des restes de mes cours d'arabe, je déchiffre encore un peu). J'ai remplacé par de la bentonite de mon atelier de céramique.

NB 2023. Sur son compte fb, 2021, Michel Garcia propose de préparer une réserve indigo "en dissolvant 80g de gomme arabique dans 200ml d’eau, puis on ajoute 40g d’argile bentonite". Pour un autre projet, qui sera teint après l'indigo, il suggère: "100ml de vinaigre blanc, 10g de sulfate d'alumine, 5g de carbonate de sodium, 40g de gomme arabique + 40g d'argile bentonite". Pas encore testé.

J'ai fait faire par Zijdelings des thermofax à partir de mes copies laser: papillons, coquelicots, etc. J'ai appliqué la mixture au travers des thermofax. Mes tests de photos de coquelicots sont trop nuancés pour produire un thermofax précis, selon Karin. Mes essais de noir/blanc très petit en thermofax: ont bien fonctionné.

Les coquelicots: mixture appliquée, séchante. Plus de résultat final en photo.

thermofax et trempages successifs - on se bousculait autour de la cuve, ça ne pouvait pas donner grand chose, pardon les copines

vu chez Couleur Garance: sur autres teintures comme garance, on privilégierait des enlevages de mordants plutôt (quelle réserve tiendrait au bouillon?)

thermofax papillon sur garance puis indigo (y a du fer dans l'air...)

termofax et pliages + pinces à cheveux -- bof,trempé une seule fois - les coquelicots se suffisaient, pourquoi en rajouter?

réserve 123 étalée sur lino (trop détaillé, on ne voit plus rien) + bouchons de vin pour tampons improvisés sur place

J'essaierai chez moi avec des linos plus nets; ou des tampons similaires à ceux de mes copines de stage:

Tampons d'une copine du stage + résultat

La version simple sur laine/soie: l'indigo-carmin

Découverte il ya 200 ans environ, une technique permet de sulfoner l'indigo pour le rendre soluble dans l'eau, sans cuve. C'est l'indigo carmin, une teitnure acide si l'on veut - que l'on peut acheter chez michelgarcia.fr plutôt que le faire soi-même, car c'est une technique de pro, dangereuse en hobby; aussi appelé E132 puisque c'est un colorant alimentaire. Il suffit alors d'ajouter une pincée d'acide citrique au bain, d'y diluer une pointe ou une cuiller à café d'indigo carmin (selon taille et poids fibre) et de cuire. Et voilà un eau tissu bleu.

La recette pour produire du carmin d'indigo est pages 96-97 de Liles, mais l'emploi d'acide sulfurique exige d'être un pro.

Les doses selon Liles, projetées sur un bain de 10 litres pour 3 écheveaux de 100g: 14g, soit 2 cuill.c. d'indigo carmin liquide selon sa recette.

L'avantage supplémentaire: on peut en faire une pâte d'impression, combiner dans ce bain d'autres tons (pour des verts, des oranges, etc. voir vidéo ci-dessous) , alors qu'en cuve, le bleu se surteint par un bain ultérieur. Comme c'est une teinture "acide", elle se marie bien aux monobains acides à la Garcia. Le ton est plus turquoise que celui qu'on obtient en cuve. Si l'on veut le foncer, Liles (page 98) indique d'extraire dans le même bain du campêche (max' 10 à 20% PDF)

Voir en vidéo comment on peut produire des verts en monobain à partir d'indigo carmin. Selon Liles, si les fibres sont mordancées, la tenue lumière/lavage est meilleure:

Quelques photos à distribuer, mes essais

Mes projets shibori et impression

Projet d'illustration pour des dessins roses sur fond violet: càd réserve sur dessins diagonale -> indigo -> pâte d'impression mordant sur dessin diagonale pour un effet rouge franc/rose franc -> teinture de cochenille: le tout sera violacé à peine sur les zones non mordancées, les dessins seront franc rouge/rose.

Geeks

G. Teindre aux feuilles sèches?

2015. J'ai à l'atelier de gros tas de feuilles de polygonum T. sec, achetés chez Anjou Tinctoria lors d'un de mes passages près d'Angers. Je ne trouve pas de recette précise dans toute ma biblio, ni même sur le net. Jacques Chouteau n'a pu me répondre de manière définitive. Michel Garcia m'annonce que je perdrais mon temps, les feuilles de ce polygonum étant trop pauvres en indigo. Je me rappelle bien qu'un jour de stage chez Ecocentre fin 2013, Valentine Donck, une de nos teinturières belges, avait amorcé une cuve avec des feuilles sèches. Mais quelle plante à indigo était-ce?

Merci à Valentine. Ce serait une solution pas chère pour récupérer cet achat malvenu ( +- 6 € le kilo chez Anjoutinctoria – site désactivé) .

Valentine tient la recette d'un stage avec Michel Garcia, avant qu’il ne trouve la recette au fructose. On l’adaptera donc avec bon sens à la cuve 123.

Je répète: idéalement, cela se fait avec de l'indigofera (Afrique, Inde), pas avec notre polygonum alias persicaria tinctoria.

NB 2024. J'ai bien fait d'attendre avant de terminer le tas de polygonum, Michel Garcia vient de publier en vidéo une astuce pour récupérer plus de bleu. Voir ci-dessous

En gros : ébouillanter les feuilles trois fois, en les rinçant au passage; cuire les feuilles ensuite une quinzaine de minutes à 80°C ou 2 heures à 60°C; filtrer; ajouter une base et un réducteur au jus produit; conduire comme une cuve ordinaire. Laisser la cuve mûrir deux jours, en tournant chaque jour pour l'activer. Je ne sais ce qui se passe alors, mais 3 jours sans tourner ne mûrit pas aussi bien que 3 jours en tournant. Empirisme, ma devise!

Voici la procédure, avec l'accord de Valentine. Cette recette date, remplacez l'hydrosulfite par du fer ou du fructose. J'indique un timing avec Tx étant le moment de teindre. Prévoir un après-midi ou environ 3h.

T-2h40. Ébouillanter deux fois 200g de feuilles sèches en rinçant les feuilles entre les deux bouillons. Jeter l'eau ou la récupérer pour une base jaune. On a ainsi éliminé le jaune.

NB. Ne pas les broyer (pour garder le plus de bleu possible; pour la teinture "turquoise" avec feuilles fraîches et vinaigre, c'est l'inverse, il faut bien broyer).

T-2h20. Ajouter aux feuilles filtrées 3l d'eau. Porter à ébullition. Laisser frémir 10 minutes.

NB. La recette classique aux feuilles fraîches demande de cuire à 80°C pdt 15 minutes, selon les tests de Michel Garcia. Ce sont les critères pour produire de la poudre d'indigo à partir de feuilles fraîches. J'imagine que la durée doit être plus longue pour le sec que pour le frais

J'ai appris au stage chez Garcia en NL (été 2014) que, selon ses tests, les durées selon températures idéales pour libérer l'indoxyl sont 5 min à 90°C, 15 min à 80°C, 30 min à 70°C, 2h à 60°C, 6h à 50°C. Les recettes classiques reprennent souvent la version à 60°C.

Dans une vidéo du même Garcia: 40°C pendant 3 heures, 50°C pendant 1H30. Penser à faire le tri! Je garde 15 min eau bouillante de la bouilloire

T-2h. Oter du feu, filtrer, récupérer le liquide et laisser refroidir jusqu'à 60°C (l'indigo réduit ne supporte pas la chaleur, dit Valentine ; or depuis 2023 je suis une autre technique vue chez MG : eau bouillante; le prochain test, je ne laisserai pas refroidir)

NB. Bien filtrer. Dans mon test, j’avais laissé des feuilles, qui ont donné du turquoise sur la fin, car donnant encore du jaune. Je ne savais pas que je pouvais rincer au vinaigre le coton pour le bleuir.

T-1h45 Ajouter 1.5g d'hydrosulfite ( !!! remplacer par source de fructose ou fer !!!,) + 3 g de carbonate de potassium (dans cet ordre) - (dans mon test : 5l d’eau + 1 cuill. s. bombée de cristaux de soude (-> pH 8.5).)

NB2. De nombreux sites anglophones confondent deux procédés (extraction poudre et teinture aux feuilles) et proposent à ce stade-ci d'oxygéner à donf pendant 5 minutes avant de laisser reposer et d'ajouter HS et base. Inutile ici, je crois. On ne doit pas précipiter le pigment d'indigo pour le conserver, mais bien produire une cuve. J'ai retracé d'où vient la répétition de ce geste inutile, je pense que ça vient d'un livre de Rita Buchanan.

A la limite, à ce stade, avant d'ajouter la base, on pourrait prélever un peu du liquide, ajouter la base dans ce petit bocal et bien secouer: si on voit des bulles bleues et le pigment se précipiter, c'est bon signe.

T-1h40 Couvrir, laisser macérer minimum 1h30-2h à cette température chaude .

Tx. Attendre les 3 critères: pelllicule, mousse, couleur du liquide, couleur des bulles - teindre selon le procédé habituel.

Mes recherches

En attendant la recette que Valentine devait m'envoyer par courriel, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher. J'ai vu que John Marshall l'utilise couramment, voir la table des matières de son livre "Dyeing With Fresh-Leaf Indigo, Limited Edition". Pas d'autre source, je regarderai chez Liles et Cardon ce soir.

Il y a de l'avenir pour des livres de teinture avec échantillons inclus, Marshall vend le sien 550$ pièce ! S'il demande ce prix, c'est qu'il y a des acheteurs… En reliure d'artiste, on demande cher pour nos livres d'artistes, mais ce sont des livres uniques, pas des séries par centaines comme lui. D'autant plus que je doute un peu de sa technicité: il conseille le lait de soja comme "mordant" si je me rappelle bien. Ce n'est pas du tout un mordant, c'est un fixant antifuites pour les applications de colorants au pinceau.

Dans un document du XIXe (googlebooks), le chercheur indique qu'il extrait 25 g d'indigo d'un kilo de feuilles sèches. Dans un de ses livres, Michel Garcia indique qu'il faut prévoir 3 fois plus de feuilles en poids que de tissu. Dans mon expérience ci-dessous, avec un peu moins de 100g de feuilles sèches, j'ai teint 200g en bleu franc et 300g supplémentaires en bleu tendre. Selon feu Turkeyredjournal, 200g de feuilles sèches = +- 800g feuilles fraîches. Je retiens malgré tout l'avis de Michel Garcia, dont j'ai compris qu'il vaut mieux partir de feuilles fraîches de persicaria T. et produire une pâte d'indigo. Mais voilà, j'ai ce stock de feuilles sèches.

G. Teindre en vidéo MG persicaria tinctoria sec:

Démo en vidéo par Michel Garcia qui propose ici une manière simple d'utiliser deux poignées de feuilles sèches de la plante persicaria tinctoria pour obtenir une teinture bleue sur un tissu en soie. 13 minutes. Le principe: les feuilles ont déjà séché en bleu, ce qui signifie qu'elles ont déjà capté le bleu. On en tirerait peu en pratiquant la méthode de Valentine ci-dessus. Il montre ici qu'on peut favoriser l'extraction en passant les feuilles dans une lessive de cendres minute, source de potasse (bouillante - 1 bol de cendres pour +- 1 litre d'eau). Il ajoute de la chaux ( +- 1cuill. s. bombée) pour en faire de la potasse caustique, qui va chercher le bleu au plus profond de la feuille. Autre différence par rapport à la recette de Valentine: il laisse les feuilles dans la minicuve.

Précieuse démonstration, car on voit que même sans ajouter de source de fructose, les sucres de la plante font déjà réduction (légère). On y voit pourquoi et quand il ajoute de la chaux, ou pas. Il détaille bien ses réflexions, ses observations, nous poussant à penser notre menée de cuve plutôt qu'à suivre une recette à la lettre.

NB: en anglais, Michel utilise le terme sucre, mais il s'agit de fructose. C'est le lot des vidéos tournées vite, dans le stress, comprenons-le, il va vite.

G. Faire du pigment à partir de feuilles sèches - indigofera

On voit au chapitre des laques comment extraire un pigment laqué à partir de bains épuisés. Pour les plantes à indigo, la manoeuvre est différente.

J'ai toujours au grenier près de 500g de feuilles de polygonum tinctorium/persicaria tinctoria sec, achetés chez Anjou Tinctoria lors d'un de mes passages près d'Angers en 2013 ou 2014. Pourrais-je en faire du pigment pour de la peinture? càd faire une pâte pigmentaire, selon le procédé que Michel Garcia communique dans son DVD nr 4 - procédé qu’il emploie avec indigofera tinctoria, qui reste vert au séchage. Selon sa technique, cette pâte pigmentaire se peint dès lors qu'elle est additionnée d'alginate de soude, qu'on fixe en chlorure de calcium (ccomme on fait des billes de jus de fraises en cuisine gastronomique, à base d'alginate), puis qu'on élimine après passage du tissu dans un bain de réduction alcalin. Pour le détail, louer le DVD pour la modique somme de 12€…

Or, pour ce projet, mauvaise nouvelle: ma Persicaria tinctoria sèche en bleu et ne convient pas pour ce procédé. A relire les notes de visionnage, petit espoir: selon Michel, les feuilles de guède pourraient convenir, à condition d'être séchées à l'ombre, le plus vite possible, dans un courant d'air. En 2023 (info fb), il devait encore tester la procédure.

Bref. Si j'avais de l'indigofera en feuilles sèches, je pourrais jouer à refaire cette recette. Un jour prochain, peut-être? Je peux résumer ici, puisque l’on voit cette manœuvre sur une vidéo YT, chez Emilie Fayet (ci-dessous). Le procédé d'extraction pour indigofera sec, dans le DVD nr 4 : MG extrait le jus de 100G de feuilles sèches dans un litre d'eau ; il filtre ; il aère le liquide au fouet pour précipiter le pigment en ajoutant 100ml d'eau de chaux (liquide surnageant de 20g de chaux dans 1 l d'eau); il filtre et récupère la pâte d'indigo. Le liquide sous le filtre devrait être jaune; s'il est verdâtre, c'est qu'on a laissé passer du pigment. On devrait avoir 10 grammes. Laver le pigment en neutralisant l'alcalin restant par du vinaigre. Conserver ou transformer en medium de peinture. Mais où se procurer des feuilles sèches d’indigofera, qui ne pousse pas chez nous ?

Si l'on veut voir en images sans avoir le tuto DVD4, on se régalera d'un reportage en photo, très didactique, tourné avec Michel Garcia par Emilie Fayet, en 2016. Il maestro explique très clairement le concept de pigment, insoluble qui n'est PLUS de la plante même s'il ressemble à la poudre végétale. C'est la même procédure que celle que Teresinha expose en photos ci-dessous, à part qu'elle commence avec des feuilles fraîches de pastel.

En quelques vidéos, suivez la playlist.

- Indigo NR 1

A base de poudres de feuilles d’une plante à indigofera tinctoria (culture Inde), il les traite à l’eau tiède 5l pour 500g de feuilles ; pour éliminer les jaunes et garder les précurseurs qui feront le pigment

NR 2

Résultat du trempage des feuilles de NR 1 - NR 3

MG récupère le jus, et va le mixer avec de la chaux pour précipiter le pigment - Nr 4

Il montre comment nettoyer les pigments des solubles qui restent dans le filtre - NR 5 et nr 6 et nr 7

MG sèche le pigment - NR 8 hors playlist

MG broie puis ajoute le liant

NB. Il utilise indigofera tinctoria sec. Or, Persicaria tinctoria alias polygonum sèche en bleu et ne convient pas pour ce procédé, selon lui (info en cours). Vérifiez la source.

G. Tester teneur en indigo des feuilles

Comment savoir si, à la cueillette, le polygonum est assez riche en indigotine?

1/ marteler feuille bout de tissu, sécher au soleil, ôter résidus de feuille, laver savon de marseille, révéler au soleil

2/ ou faire une mini extraction des feuilles

Persicaria au stage 2014 en NL: j'ai martelé des feuilles comme expliqué par Michel Garcia

les mêmes après 15 minutes

les mêmes, nettoyées de pulpe et de chlorophylle

G. Peindre à l'indigo (cuve)

On peut préparer une pâte pigmentaire spécifique à base d'indigo, mais ici (stage 2014 NL) MG prélève un peu de la cuve de fer, ajoute de la gomme arabique, Il peint sur du tissu, étalé sur une plaque de plexiglass (ou sur un plastique), pour freiner l'oxydation:

Caroline prend le relais pour s'y essayer:

pas assez attendu que la gomme arabique se densifie

Le tissu de lin a été trop décati, pas l'ombre d'apprêt pour garder la ligne... (? quid gomme arabique?)

G. Du bleu d'indigo en peinture: le bleu Maya

Le bleu d'indigo est très particulier: c'est notre seul colorant courant qui n'est PAS soluble dans l'eau tel quel,. C'est un pigment auquel on doit faire subir un traitement pour le "faire monter" sur une fibre - secret d'une cuve d'indigo bien montée.

On peut aussi l'encapsuler dans de l'argile, pour le rendre stable en peinture et en savonnerie: il devient le bleu des Mayas. Je pourrai l'intégrer aussi dans mes papiers faits main à la cuve. On apprend comment les historiens ont redécouvert le secret de cet étonnant mélange d'organique et de méinral dans l'atelier en ligne de Michel Garcia chez Studio Galli, en 2011. En fin de vidéo, il plâtre un mur en partie en bleu en mélangeant cette matière et du bleu des Mayas qu'il vient de confectionner devant nous, détaillant tous les points essentiels de réussite.

Lire l'historique de la découverte (en anglais)

La recette est assez simple , mais le mode opératoire est délicat.