Mordancer: mon résumé d'amateur

27.12.2024 Récapitulatif de mes apprentissages en mordants, en teintures végétales

11.1.2025 A ce jour, la page inclut tous les brouillons depuis 2014, mais il manque des liens, des photos, des bouts de phrase, les codes "xx" sont encore présents, ainsi que mes abréviations absconces. Bientôt, la page (qui fait 40 pages A4...) sera finalisée et structurée en un chapitre en pdf interactif de Slow-dye: teintures naturelles pour les curieuses et les flemmardes

Voir mes abréviations perso. Les parties indiquées pour les "geeks" (qui seraient ici des geekettes...) sont destinés aux plus passionnées de l'historique et des détails techniques. Geek est un terme d'informatique, mon ancien métier. J'aime sa sonorité.

Je ne propose pas ici un "cours" sur les mordants ou les autres bases de la teinture, car il y a d'excellents livres sur le sujet et de parfaits sites. Je propose un autre éclairage, visant à clarifier des concepts qui, si le teinturier amateur consulte le net, le tireront à hue et à dia.

Rappel aux nouveaux arrivants: ceci n'est pas un tuto, inscrivez-vous à des ateliers pour cela. Je partage mes notes de stage ou de lecture. Rien ne garantit que je ne loupe pas une étape au sein de mes notes...

Sommaire temporaire

voir directement le contenu du billet - ou voir le sommaire en images, hiérarchisé

Qu’est-ce qui fait mordant ? - Que mordancer ? - Quand ? - Quel mordant ? - Mordant des laines et soies - Geek. La crème de tartre en teinture - Une variante écono-logique SD - Une solution-mère, variante de Jenny Dean - Fiche-tuto Mordancer la laine à l'alun et crème de tartre en slow dyeing - Intermède: L'alun toxique en mordançage? On aura tout entendu... - Mordancer au symplocos: une bonne mauvaise idée - Mordant des cotons et lins - Engaller : bains aux tanins pour le lin - Engallage puis acétate d'alun : un cas concret, timing - Une version express pour le double mordançage des cellulosiques? - Une merveille d’éconologie : le triacétate d'alun fait maison AA - Atout nr 2 de l’AA : on ne pèse pas la fibre - Acétate d'alun du commerce ? - Comment produire le triacétate minute ? (acétate d'alun) - Neutraliser l’acide, fixer - Doses - Séchage pressé ou non - Se fier aux tests couleur et lumière des camarades ? - Intermède Mordancer à froid ? Températures - En pratique: comment mordancer, selon les fibres - Mordancer au fer - Mordancer à la feuille de rhubarbe id - Pour les geeks de la teinture - Geek. Chimie de l’acétate d'alun - Geeks. TAT ou ATA ? id

Geeks. Double mordançage cellulosique chez Garcia, 2002 - Geek. Bain de craie en fixatif de l’acétate d'alun (obsolète) - Geek Cuve de (lessive de) cendres id - Geeks. Une illustration des divers procédés de mordançage: on s'y perd - Geeks. A la Yamazaki - Geeks. Autres recettes pour l’acétate d'alun - Recette Essigsaure Tonerde - Recette Harborth - Geeks. Animaliser la fibre, pour jouer à la reconstitution - au lait - à l'huile - au blanc d'oeuf - Geeks. Trouver un bio-accumulateur végétal d’aluminium - Encadré geeks. Je teins au naturel: acide citrique, fructose...

Mordancer

En teintures naturelles, on court tous après un beau rouge de garance sur coton, un beau jaune de gaude, solides à la lumière. On sait que la qualitéde l’eau importe, ainsi que la terre de culture des plantes, leur qualité en général. Et on sait que le mordançage est capital, tout comme les doses de colorant utilisées.

Faire le bouillon de teinture n’est pas très compliqué, en gros, c’est une soupe de végétaux. C’est la préparation du tissu qui fait le teinturier: le mordançage.Le mordant est un fixatif pour couleur, en résumé, une forme d'aimant à colorant. En général, on mordance les fibres *avant* de teindre: pensons à l'analogie magnétique, il faut que l’aimant soit présent sur la fibre pour attirer le colorant

J'expose dans ce fascicule la version modernisée du mordançage tant des laines et soie que des cotons et lin. Ambiance « retour vers le futur»: on se reconnecte aux gestes des Anciens, en les modernisant par nos connaissances modernes. Ambiance antigaspi: on peut moins chauffer, ou même laisser infuser simplement; on utilise moins d'alun. En contexte de hobby, on peut même garder la même cuve d'alun de jour en jour, en la renourrissant de manière régulière.

On verra que mordancer, comment, quand, avec quel produit et dans quel contexte.

J’espère que ces quelques notes aideront les internautes à y voir plus clair dans la foultitude d'informations contradictoires que l'on peut glaner sur le net. Pour ma part, suivre ces conseils me rend la teinture rapide et efficace.

Deux précisions essentielles: qu'est- ce qui fait vraiment mordant? veut-on mordancer des fibres protéiques (laine, soie, nylon) ou des fibres végétales, alias cellulosiques (coton, lin, rayon)?

Qu’est-ce qui fait mordant?

"Mordants" semble être un mot-valise en DyeLand: tout fait mordant. Il doit y avoir des catégories plus précises, mais en gros, on cite: alun, tanins, fer, cuivre, eau de cendres, savons, vinaigre, urine... Quelle soupe! Essayons de nous en sortir.

L'alun semble le moins toxique pour l'environnement. On n'utilise plus l'étain, le chrome, etc. comme au XIXè et jusqu'en 80 (hobby en tout cas). L'étain n'est probablement pas aussi toxique qu'annoncé, mais pour des hobbyistes, le bain d'étain pose des soucis d'évacuation - alors que les autres fins de bains peuvent être recyclées en arrosage du potager.

Le coton et le lin, toutes les cellulosiques, sont un cas à part. Classiquement pour avoir des couleurs vives, il fallait de longues manipulations. Aujourd'hui plus, grâce à des chercheurs comme Michel Garcia et la technique d' acétate-alunage ou acétate d'alun (ma terminologie, plus courte que "mordancer à l'acétate d'alumine). Les fibres de lin se mordancent parfois d'abord aux tanins (tanins de galle, par exemple . Pour découvrir ce que sont les tanins, voir le chapitre 12 "les gris et les noirs".

Des fantaisistes annoncent le soja comme mordant, c'est une erreur: c'est un liant, qui fait une couche sur le tissu. Je n'en parle même pas sur ce blog, car écolo convaincue, je suis effarée du désastre agricole de la production de soja - qui, scoop! n'a jamais été un recours alimentaire traditionnel en Chine. C'était un recours en cas de famine. Il valait mieux du soja que faire du jus de caillou, en gros. Long discours, que j'ai bien documenté dans un de mes livres en nutrition, chez Aladdin. Tant qu’à faire un couche animalisée sur la fibre, autant le faire au lait écrémé. Cela semble plus en lien avec nos racines, puisque l’humain trait les vaches depuis au moins 7.500 ans.

Plus fantaisiste encore: des teinturiers venant du monde des teintures synthétiques prétendent qu’il suffit de tremper la laine en acide pour qu’elle soit mordancée. Soyons sages: en teintures naturelles, on mordance au principal à l’alun; ou on pratique des monobains acides.

On peut certes mordancer au fer ou au cuivre. Je ne reprends que le mordançage au fer ci-après.

NB. Si un teinturier « de synthétique» passe en « naturel», il lui faudra perdre le réflexe de simplement tremper la laine dans de l’eau acidifiée au vinaigre ou à l’acide citrique pour la rendre amoureuse de la teinture. Les « acid dyes» des anglophones sont conçues pour accrocher directement sur une fibre protéique acidifiée. Les teintures naturelles, quant à elles, n’ont pas eu de traitement spécifique; et c’est d’ailleurs bien là leur charme: il faut les amadouer, comme le renard dans le Petit Prince. Il faut leur trouver des amis, comme l’alun ou les tanins…

Que mordancer?

Certaines teintures se fixeront sans mordançage, car elles sont "mordantes" en soi. Citons: carthame (fixée en bascule base/acide, si l’on veut résumer); rocou; cachou; curcuma; café; thé; grenade; brou de noix; eucalyptus; les écorces en général. En français, on les appelle "substantives". On ne mordance pas nécessairement lorsque l’on veut teindre avec ces plantes tinctoriales. Le détail est repris dans chaque chapitre par couleur.

L'indigo est un cas à part, puisqu'il s'agit d'une teinture à la cuve.

On mordance lorsqu’on compte teindre avec des plantes qui ne sontpas substantives (« mordant dyes» en anglais, en gros: plantes qui ont besoin de mordant, n’est-ce pas plus clair que le français?). Il s’agit de la plupart des sources tinctoriales.

Certes, un ton apparaîtra sur les fibres non préparées, mais le ton risque d'être pâle, triste; et surtout de ne pas tenir la durée dans le temps (résistance lumière, lavages, frottements, etc.).

L’indication «sans mordant» dans les listes disponibles en bibliographie ne préjuge pas du fait quela couleur est souvent plus solide si le textile est mordancé malgré tout.

Comme la vie du teinturier n’est pas simple: certaines rares sources donnent de plus beaux tons quand la fibre n’est pas alunée. C’est le cas du noyer ou du cachou, dont les jaunes ne se révèlent alors pas (à mon expérience). Le cachou est plus rouge, le noyer plus brun.

Quant aux fibres, on est attentif à ne pas toutes les mordancer en une fois, lors d’un élan d’organisation de novice.

1/ Pour les cas précités (noyer, cachou), on ne mordance pas à l’alun si on souhaite moins de jaunes

2/ Certains procédés de teinture demandent un mordançage ultérieur. C’est le cas de la cuve d’indigo: on teint en bleu une fibre bien lavée; ce n’est qu’ensuite qu’on la mordance et qu’on la surteint en rouge, puis en jaune, etc.

3/ Les monobains acides médiatisés par Michel Garcia, où l’on teint la laine ou la soie dans un seul bain, contenant et la plante tinctoriale ET le mordant (acide citrique et tannins galliques).

4/ C’est le cas des tissus à imprimer ou peindre: le mordant sera inclus dans la pâte d’impression ou dans l’encre. On veut garder, par exemple, un tissu blanc et n’imprimer en couleur qu’un dessin particulier, en rouge de garance. Pour le mordançage par zones, voir aussi la technique d'une pâte d'impression de mordant, dans le fascicule ad hoc.

Quand?

Lorsqu'il est nécessaire, le mordançage se fait avant la teinture, car mordancer dans le bain de teinture gaspille du colorant si on utilise de l'alun (ce qui n'est pas le cas de l'alun végétal si vous en trouvez: lycopode, par exemple).

Exception. Pour certaines couleurs sur laine/soie/polyamide, on peut mener un monobain teinture/mordançage conjoint, sans perte de couleur et sans utiliser d'alun. Voir le chapitre " monobain acide à la Garcia ". Cette technique est possible avec la garance, la cochenille, l'orcanette, le noyer, le millepertuis, le henné, la rhubarbe, la bourdaine, etc – soit des sources tinctoriales riches en quinones. Ce n’est pas adapté aux plantes riches en flavonoïdesxx (campêche, gaude, etc.).

Autre exception: en cas de franc hobby, on peut ajouter l’alun dans le bain de teinture classique, bien qu’en théorie ce soit découragé. On y perdra un peu de force colorante, mais l’amateur de base préfère parfois cette version.L’initié connaissant ce phénomène en profitera peut-être pour récupérer le colorant en produisant une laque du bain restant (voir chapitre laquesxx).

En général on mordance les laines quelques jours avant la teinture, afin que le mordant ait le temps de bien se fixer. Dans son livre CV, Michel Garcia conseille de garder les laines mordancées à l’alun humides, dans un linge, pendant 3 jours.

Les cellulosiques sont aussi idéalement mordancées quelques jours avant la teinture, si pas quelques mois. Avec la technique d’acétate d'alun de Michel Garcia, le timing peut être accéléré par un séchage artificiel au séchoir ménager. Pour tissus et pour fils, car hé oui! on peut laver et sécher des fils en machine, à condition de les serrer bien fort dans un bas nylon, voir le billet « Laver/décatir».

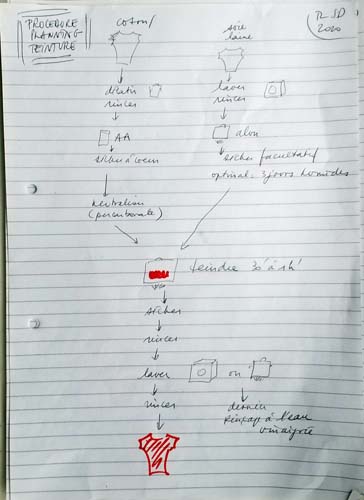

Projet d'illustration: planning coton ou laine

Quel mordant?

Le type de mordant ne dépend pas de la plante, mais bien de la fibre: laines et soie subissent un autre procédé que coton et lin. Les mélanges laine/coton: un cas spécifique.

Pour les cellulosiques, le mordançage de nos aïeux était laborieux et long: il s’agissait d’engaller le tissu, avant de l’aluner; et parfois de l’engaller encore une fois. Pour la garance en particulier, le procédé était très odorant, si l’on suivait la recette de rouge d’Andrinople. Il s’agissait de passer la fibre dans de l'huile sulfonée ou les crottes de bique de cette pratique. On ne doit plus nécessairement engaller ni ramasser du crottin, car l’ on dispose désormais d’une nouvelle technique: le triacétate d'alun fait maison , médiatisée par Michel Garcia et éprouvée par de nombreux teinturiers. J'en expose la version en hobby ou la version plus pro .

On peut ne pas mordancer à l’alun, mais bien au fer, pour des tons rabattus. On peut mélanger du mordant de fer dans du mordant d'alun, pour que la fibre prenne un ton plus foncé dans le bain de teinture: le rouge de garance deviendra bordeaux; le fauve de cachou tirera vers le marron.

Mordant des laines et soies

J’ai retenu de mes stages avec Michel Garcia que le coton étant un polymère de sucre, il a une affinité pour les alcools, de la même famille. On lui adjoindra des acétates, comme la recette d’acétate d'alun.Cette dernière transforme la configuration de sulfate en acétate. Pas besoin de formule chimique: on retient « acét-«comme dans acétique, alias vinaigre.

La laine, en revanche, est une protéine, une « albumine», qui a une affinité pour les sulfates. En général, bien sûr; puisque la teinture est un domaine complexe, où seule la pratique donnera des indications plus précises.

On peut donc mordancer sans souci la laine et la soie, des protéiques, avec du sulfate d’alun.

Si l'on veut mordancer avec efficacité une laine ou une soie, plusieurs solutions nous sont offertes en teinture modernisée:

- soit à l' alun minéral ,

-

soit au bioaccumulateur d’alun végétal

NB. on n’utilise plus le symplocos , si l’on veut protéger ces cultures locales. On part à la recherche de bioaccumulateurs d’alumine végétaux. Inutile de dire que peu de teinturiers s’y risquent… - soit aux tanins végétaux en bain acide: les monobains acides créés par le même M. Garcia, qui font l’objet d’un fascicule entier, séparé.

Cas particulier de la soie, que j'ai seulement appris il y a 3 ans dans une vidéo de Michel Garcia: on peut aluner la soie comme de la laine; on peut aussi la traiter en acétate d'alun.

Voir à ce sujet le billet de MG sur sa page fb:

"La question m'a été posée: le procédé classique de mordançage de la soie à l'alun prenant un peu de temps, ne peut-on à la place utiliser l'acétate d'alumine. Voici une bonne occasion d'en faire la comparaison. 2 morceaux de soie d'à peu près 10g sont mordancés l'un par trempage durant 18h ans une solution de 2g de sulfate d'alumine diluée dans 200mlm d'eau à température ambiante, et l'autre par trempage rapide dans une solution d'acétate d'alumine fait en diluant 2g de sulfate d'alumine et 1g de carbonate de socdum dans 50ml de vinaigre. On sèche et on trempe à nouveau à 2 reprises, de façon à ce que toute la solution soit utilisée.Après rinçage, chacun des deux échantillons est rincé , et coupé en quatre de façon à teindre un échantillon de chacune des deux préparations, dans un même bain de teinture (Garance à feuilles en coeur, 100%; réséda des teinturiers 100%; cochenille 20%; Campêche 100%.

Pour des raisons d'efficacité, en Slow-Dyeing, on mordance une série de fibres à la fois quand on a une heure devant soi. On les garde séchées, mordancées, prêtes à teindre.

Penser à garder une partie des laines et des soies non mordancées pour la cuve d’indigo, pour certains tons, pour les monobains acides ou pour les impressions sélectives sur tissu (aussi utiles pour multiséquentielles sur écheveau).

Rien de plus facile que de mordancer la laine et la soie, c'est le timing et le respect des températures qui compte.Le procédé pour la laine: 1h à 60°C minimum ou une nuit à >40°C, en marmite norvégienne . Pour la soie: à froid, pendant 12 heures.

Dosage pour laine: 10% d'alun et 3% de crème de tartre au minimum, le double selon nos Anciens (typiquement retrouvé dans les recettes des livres historiques de DC) ou pour certaines recettes. Pour soie: l'alun, sans la crème de tartre.

Sur l’impulsion de la très dynamique Mel Sweetnam, le groupe Natural Dye Education a procédé à des tests comparatifs de densité de ton, selon qu’ils mordançaient peu ou prou. Résultats: on mordancerait tous à des taux bien trop hauts. Voir les résultats sur le blog de Mel: https://www.mamiesschoolhouse.com/blogarchive/2021/6/29/mordant-over-use-cellulose. Mel semble la seule à avoir procédé à des tests de résistance lumière sur ces échantillons mordancés-léger.

Mon grain de sel: dans ce test, tout comme dans Mordant Over-Use: Protein?, rien n'est dit de la qualité de l'alun. Or le sulfate d'alun pur s'emploie à 10% quand l'alun de potasse s'emploie à 20%.

Sur sa page facebook , Michel Garcia a récemment comparé deux formes de mordançage de la soie :

- long mordançage à froid à l'alun, pendant 18 heures (le minimum minimorum, selon ses cours, est de 6 heures)

- ou court trempage en acétate d'alumine maison.

Pas de différence. Depuis deux ans, je mordance les rubans et fils de soie à froid, pendant 5 minutes, en bain d'acétate, avec beaucoup de succès. Karin Delaunay , quant à elle, mordance les soies à 90°C (comme la laine); sans l’abîmer, dit-elle; pour des couleurs bien plus lumineuses qu’à 70°C, la température généralement recommandée. Vu l’efficacité de ma pratique actuelle, je n’ai pas testé, à vous de le faire…

Version Robinson des bois, hobby: la cuve d'alun. Pour éviter de risquer la pollution des eaux de rejet, Jenny Dean ne jette pas cette eau après mordançage. Elle garde un grand seau avec l'eau des anciens bains d’alun. Dès qu’elle doit mordancer, elle y ajoute ce qu'il faut d'alun (8% du poids de la laine ou soie à aluner). Pas de risque de pollution des eaux de rejet, mais un défaut pour un œil professionnel: le dosage d'alun n'est pas exact, puisqu'il reste tout de même un peu d'alun résiduel.Ce n'est qu'anodin, quand on pense qu'il y a encore dix ans on alunait à 20-25%...

Geek. La crème de tartre en teinture

La crème de tartre, conseillée dans tant de recettes de teinture pour la laine ou la soie -- si pas le coton et le lin! -- n’est en réalité utilisée que pour les laines. Elle est un dérivé de l'acide tartrique prélevé sur les cuves de vin, mais bien moins acide et moins puissante que ce dernier.

Quand et pourquoi l'utiliser en teintures naturelles? Selon ce que j'ai appris lors d'un stage avec Michel Garcia, dans le cas d'eau de puits ou de rivière qu'utilisaient certains teinturiers antan, la crème de tartre empêchait que l'alun ne précipite dans une eau trop basique ou trop chargée en déchets.Cet ajout empêcherait que l'alun cristallise quand la laine est au repos, dans le délai entre le mordançage et le bain de teinture.

En enfin, après un délai de quelques jours, ai-je appris (mais je ne sais plus où, pardon), la crème de tarte et l'alun se combinent pour faire du tartrate d'aluminium qui enlumine les couleurs. On comprend l'énoncé de tant de teinturiers: "il faut laisser les laines mordancées mûrir humides avant de les teindre, on obtient de plus beaux tons".

Des teinturiers prétendent que les laines dégorgent moins le colorant, après teinture à la cochenille, si elles ont été mordancées à la crème de tartre. Ce n’est pas mon expérience, mais j’attends vos retours.

Pour certains procédés anciens, en mordançage d'étain ou de chrome, peut-être la crème permettait-elle de tamponner la radicalité de ces ajouts?

NB. Des tests pointus comme chez http://www.sheepcabana.com/?p=2130 semblent montrer une claire différence avec et sans crème de tartre; chez moi, aucune, chez Jenny Dean , aucune. On doit avoir une source d'eau différente...

Tant que je n'ai pas compris les tenants et aboutissants exacts, je n'utilise pas la crème de tartre. Dans votre atelier, je vous invite à suivre les recettes classiques: ajouter de la crème de tarte à hauteur de 30% minimum du poids du mordant, pour les laines. Ceci est le dosage préconisé par Michel Garcia. Selon la chercheuse Padma Vankar,la proportion de crème de tartre doit être systématiquement de la moitié du dosage en mordant (10% alun -> 5% crème de tartre). Commencez par ces proportions, puis observez le résultat. En fonction de vos conditions particulières, vous devrez peut-être changer les dosages.

Question encore en suspens, en attente d'une réponse par les experts: peut-on indifféremment remplacer la crème de tartre des teinturiers (chimiquement: bitartrate de potassium ou tartrate monopotassique) par celle des cuisiniers (aussi vendue sous forme de poudre blanche, parfois en pharmacie)? On utilise couramment la crème de tartre dans les pâtisseries, c'est un agent levant si on le combine à du bicarbonate de soude. Je la trouve dans mon magasin bio.

Une variante écono-logique Slow-Dye

Cette variante sera utile pour ceuxqui teignent en fils et qui, comme moi, ne disposent pas de longues plages horaires pour la teinture. Je parsème en effet ma journée de micromoments à l’atelier, vu que j’ai bien d’autres activités.

J'aime fonctionner en "usine" et mordancer des séries entières. Je peux aluner 300 à 400g de laine dans une de mes grands seaux de 10 litres: je remplis une casserole d'eau très chaude du robinet (50°C chez nous) et je fais chauffer jusqu’au bouillon. J’y verse la dose voulue d'alun de potasse ou de sulfate d’alun. Dès qu’il est bien dissous, je verse l’eau bouillante dans le seau. J’ajoute les fibres reposant sur un tuyau souple (voir matériel), je pose un poids (une céramique de récup); je couvre, j’emballe dans une couverture de laine et je place dans un carton (principe de la marmite norvégienne). Je récupère le lendemain, sans plus de chauffe. Avantage: les laines sont déjà refroidies à 30-35°C, elles ne subiront pas de choc termique.

Si je prépare aussi des cotons ou lins: pas besoin de casseroles pour les cellulosiques, puisque tout se passe à froid ou quasi, et en cinq minutes (voir ci-dessous: « merveille»). Je le fais en seaux (j'ai récupéré des seaux de sauces à la friterie d'un ami; j'ai aussi des seaux d'un vendeur d'olives sur le marché).

Une solution-mère, variante de Jenny Dean

Pour les protéiques, on peut suivre la méthode bien pratique de Jenny Dean : on dissout 100g d'alun dans un litre d'eau très chaude. Garder en pot fermé. On utilisera ensuite selon le poids de la fibre, sachant que cette solution est à 10% chez elle, le taux de mordançage le plus courant désormais. Il est plus facile de peser le même poids de fibre que de liquide. Le pot servira pour 1kg de protéiques à aluner.

Fiche-tuto Mordancer la laine à l'alun et crème de tartre en slow dyeing

Timing. Soit 1/2 heure sur feu, soit 12 h en slow-dyeing. On prévoit classiquement un rapport fibre à eau de 1:15 à 1:20. Calculons: pour un écheveau ou un tissu de 130g, il faut environ 2 litres d'eau au minimum. La fibre sera plus à l’aise dans le double d’eau, me souffle-t-elle. On teint classiquement à 80°C pendant une heure. Nous sommes ici entre hobbyistes, on teint à 60°C, moins énergivore et le résultat est aussi bon.

Chaleur sur laine? Déposer la laine froide dans un bain chaud ne l’abîme pas; c’est l’inverse qui serait délétère. Si la laine est feutrable (cas du mérinos), on veille à la remuer avec une grande délicatesse.

- Peser les fibres à sec: pour 100 grammes

- Peser 8g d'alun et 3g de crème de tarte ( proportion moyenne de 30% de crème de tartre par rapport à alun). Une petite cuiller à café contient environ 4g.

- Diluer ces poudres dans 3 litres d'eau très chaude, à une température d’au moins 60°C: dans une casserole pour la version rapide; d’au moins 80-90°C pour la version SD, dans un seau à couvercle

- Immerger la fibre, couvrir d'un poids (un petit plat en céramique).

- Laisser cuire 1/2 heure minimum à 60°C, 1 heure est optimal

- Laisser refroidir dans le bain, pour la version rapide

- Laisser maturer dans un bac fermé, pendant 3 jours, encore humides.

- Rincer et essorer avant de teindre ou de laisser sécher pour une teinture ultérieure.

version SD: laisser infuser 12 heures sous couvert, à température ambiante, en marmite norvégienne

Intermède: L'alun toxique en mordançage? On aura tout entendu...

Une rumeur circule dans les cercles d’apprentis teinturiers: « l’alun est un toxique». Il serait amusant de déceler d’où est parti ce bruit, sans fondement. Il me désole que des débutants se passent d’un outil de mordançage aussi performant et se perdent dans des essais qui se révèlent peu probants, à partir d’autres « mordants».

Lancez-vous dans des ersatz quand vous saurez faire, les amis. Et interrogez-vous: « nos aïeux étaient donc si couillons qu’ils ont négligé les « mordants» que vous découvrez aujourd’hui?» (on excepte la période d’industrialisation à outrance depuis le XIXè siècle, où les protocoles de teinture sont devenus un peu perchés).

Ou encore "si je bois de l'argile pour des raisons de santé, je bois des toxiques?" (l'argile contenant toujours de l'alun). Dire que j'applique des cataplasmes d'argile pour quantité de bobos quotidiens en famille; et que c'est drôlement efficace...

Michel Garcia, notre génie de la chimie verte en teintures, nous parle de l’alun. Je relaye ici un pdf de sa plume, publié par Clotho Gancho sur le groupe Teintures Végétales (fb)

« Le plus important en teinture c'est de bien comprendre ce qu'on fait. L'alun existe à l'état de produit naturel mais il est rare ( il y en a au Yémen, au Panama, dans quelques oasis du sud de l'Egypte, aussi).

Depuis l'époque romaine, on a appris à en fabriquer à partir de schistes ou d'argiles qui eux aussi sont des produits naturels. L'alun n'est pas toxique, et serait polluant en cas de rejets massifs, mais il est très facile de recycler les bains de mordant plutôt que de les jeter.

Certaines plantes contiennent des dérivés de l'alumine qu'on pourrait utiliser à la place de l'alun, mais ces plantes sont rares et demandent une certaine expertise. Ma conclusion du moment est qu'étant donné que l'alumine (il y en a 10,5% dans l'alun), se trouve aussi dans d'autres roches, dont le kaolin de Bretagne, si jamais il ne surgit pas une campagne de dénigrement de l'argile, on peut mordancer avec l'argile à la place de l'alun. Mais ne nous y trompons pas, l'alumine, qui est le 3e composant le plus abondant sur terre ( après l'oxygène et la silice), c'est le même dans toutes les argiles, dans l'alun, les schistes, la bauxite, etc. «

Quand j'ai amorcé mon périple en teintures, j'ai voulu me passer de tous les intrants, en bonne permacultrice. J'ai regardé ce que faisait Mme Rieger en alternances de bains alcalins et acides, sans mordant de type alun. Je générais même l'acide à base de restes d'agrumes, pour ne pas acheter de vinaigre. Je produisais des bases avec la cendre de bois. Je me suis bien amusée, c'était comme un rite d'initiation un peu magique. Mais ce n'était hélas! que de la pensée magique... Je suis vite revenue aux bases, telles que je les apprends chez des pros comme Michel Garcia ou chez ses élèves les plus rigoureuses comme Catharine Ellis. Heureusement, j'ai commencé les teintures avant cette mode internet du Grand N'importe Quoi, sans vérification. Disons que j'ai écrit ce billet-ci pour mon clone d'il y a dix ans.

Mordancer au symplocos: une bonne mauvaise idée

Les personnes qui cherchent à teindre les protéines sans mordant minéral, par crainte de toxicité de l’alun (crainte infondée), peuvent se mettre à la recherche d’accumulateur végétal d’alun. Un temps, on a vanté le symplocos (arbre indonésien:Symplocos cochinchinensis), produit de commerce équitable, qui fait vivre une communauté de femmes en Indonésie au travers de la Fondation Bebali, ainsi que contribue à préserver la forêt et l'art textile indonésien.

On retient: chez tous les conseilleurs en teintures naturelles, oublier la solution au symplocos!

Michel Garcia, qui nous a appris à mordancer au symplocos il y a plus de dix ans, nous demande d'arrêter d'utiliser ce produit , dont la commercialisation partait d'un bon sentiment (solidarité paysanne). En réalité, on prive les Indonésiens de leurs ressources si l'on continue, si j'en crois les dernières infos de Michel Garcia. Ceci était donc un "one shot".

Mordant des cotons et lins

On trouve quantité de procédés dans les livres ou les blogs de teinture. Je m’y suis perdue au début. Je trouve utile de vous transmettre mes conclusions, afin d’éviter des errements à ceux qui aiment l’efficacité.

A part quelques reconstituants historiques, plus personne parmi les hobbyistes occidentaux n’emploie les techniques anciennes du rouge d’Andrinople pour la garance, procédé long, laborieux, odorant. Quantité d’auteurs parmi les livres que je consulte et recommande en bibliographiexx recommandent encore, pour les cotons et lins,la technique classique d’engallage: mordancer à 10% PDF de tanins; rincer; sécher; mordancer à 25% PDF d’alun (souvent du Potassium Aluminum Sulfate) et 6% PDF cristaux de soude.

D’autres teinturiers proposent un simple mordançage à 50% d’alun et 6% (PDF ) de cristaux de soude; ce qui me semble une version rapide mais bâclée: le ton est souvent tristounet. Ces techniques doivent être des réminiscences de pratiques datant d’avant la médiatisation de l’acétate d'alun.

On peut jouer ainsi, mais j’ai opté pour une écriture ciblée sur l’efficacité. Si vous partagez cette intention, voici ma pratique qui semble efficace vu la splendeur des tons et leur tenue sur la durée:

- J’emploie le procédé d’engallage pour les lins: tanins puis AA

- Pour les cotons, j’utilise le triacétate d’alun fait maison de Michel Garcia, si simple à réaliser, si rapide, peu cher en outre. Et écolo! Qui demande mieux?

Engaller: bains aux tanins pour le lin

Engaller consiste à charger des tanins sur la fibre cellulosique avant de l’aluner, afin que l’alun s’accroche aux bras d’un copain, en l’occurrence le tanin. En effet, alun et coton/lin n’ont pas d’affinité en soi. Il leur faut un troisième larron. En termes plus familiers: les fibres aiment les tanins, les tanins aiment l’alun; l’alun aime le colorant. Donc on accroche les tanins à la fibre d’abord, l’alun s’y associera et y fixera la couleur.

Traditionnellement, pour imprimer des teintures végétales sur des fibres de coton ou de lin, la technique était longue et comprenait environ dix opérations: 1/ mordancer dans les tannins, 2/ sécher 3/ rincer 4/ mordancer dans l’alun 5/sécher 6/ rincer 7/recommencer 1-2-3, soit 7-8-9, puis 10 teindre. C'est la procédure appelée de double mordançage des cellulosiques.

Pour la version longue, classique TAT

- durée de 30 min: on fait chauffer les galles moulinées, comme une extraction classique, pour qu’elles donnent leur tanin.

- 4 à 12 heures: on fait tremper le coton dans ce tanin le jour 1 (plusieurs heures, idéalement une nuit),

NB Nul besoin de tourner souvent, selon MG: "Le tannin est un agent d'unisson, et il est rare qu'il y ait des mal unis avec cette méthode" - on rince,

facultatif: on fait sécher (option privilégiée par MG, dans une réponse sur fb) - 10 minutes: on alune ensuite à froid le jour 2

- temps du séchoir ou de l'air, selon saison: de 30 minutes à 8 heures en Belgique (raison pour laquell ej'utilise le séchoir, même pour les écheveaux, emballés dans un bas nylon);

- 4 à 12 heures: retour tanin

- Rincer.

- 30 minutes à 8 heures: sécher à coeur

- Ouf! On peut teindre.

Pour la version SD, modernisée

on utiliserait de l'extrait de galle, "on disait" que.

- Durée de 4 à 12 heures: on fait tremper le coton dans 10% d'extrait gallique - température ambiante

- facultatif: on fait sécher (option privilégiée par MG, dans une réponse sur fb) - voir temps séchoir ci-dessous

- 5 minutes: on fait tremper ensuite dans l’AA

- temps du séchoir ou de l'air, selon saison: de 30 minutes à 8 heures: on sèche à coeur

- 5 minutes: on fixe

- on teint

Voir un extrait éditeur du formidable livre de Marie Marquet, petit et dense, indispensable aide-mémoire: "Guide des teintures naturelles" - la différence: l'auteur fait suivre les tanins d'un alunage coton classique, bien moins efficace que l'AA:

Selon le type de tanin que l’on choisit, la fibre sera ou non colorée après cet engallage:

- Tanins clairs ou sans couleur (galliques): noix de galles, tara, acide tannique.

- Tanins jaunes (ellagiques): myrobolan, grenade, fustic.

- Tanins rouge-brun (catéchiques): cachou, québracho.

Engallage puis acétate d'alun: un cas concret, timing

Je ne procède au double mordançage que pour le lin. Dans ce cas, la méthode MG à l’acétate fait maison permet de raccourcir les dix opérations précitées: on passera par un bain de tannin gallique, un séchage, un bain d’acétate et point barre -- ce qui fait bien court par rapport aux passages classiques.

- 500g de lin

- ajouter dans 2 litres d’eau chaude 15 g d'acide tannique (3% ton clair) à 50 gr (10% tons denses), y plonger le tissu humide, garder submergé de 2 à 4 heures en tournant de temps en temps

NB. équivaut à 120 à 350gr de noix de galles concassées au marteau, emballées dans un bas nylon: faire bouillir 30 minutes, récolter le jus, suivre la procédure ci-dessus

- rinçage - séchage à coeur

- acétatalunage

- séchage à fond

- facultatif: on peut imaginer ici un deuxième mordançage acétate d'alun pour renforcer le ton – procédé que je pratique souvent

- fixation avant la teinture finale.

Moult sources (livres ou blogs) proposent le procédé ATA (alun d’abord, puis tanin, puis retour alun), qui a peu de sens, nous a rappelé Michel Garcia lors d’un stage. Voir le paragraphe pour les geeks.

A dire la vérité, les tons obtenus en TA ou en AA simple sont si proches pour les cotons que la manoeuvre mérite question. En vaut-ce la peine? D'autant plus qu'on peut ajouter des tanins dans le bain de cuisson, ce que je fais pour les rouges de garance et de cochenille.

Je comprends l'efficacité de l'engallage, mais un débutant peut s'en passer, histoire de ne pas se dégoûter de la longueur des opérations

Une version express pour le double mordançage des cellulosiques?

Certains amateurs novices veulent accélérer la procédure, les premières fois. Pourquoi pas? J’envisage une procédure qui dure 4h30, à condition d’employer un séchoir ménager.

Si on emploie des noix de galles moulinées, on calcule 30% PDF : on extrairait alors les tanins en début de procédure. Si on utilise des extraits galliques, l’extraction est déjà faite. Pour ces derniers on utilise d’ailleurs 3 à 10% PDF .

Si je chronomètre la procédure accélérée, non patiente, d’un hobbyiste, qui dispose de noix de galles et non d’extrait, ce serait ce qui suit, pour du tissu, selon les conventions de timing que j'utilise dans mes livres de cuisine pour les Jules. Prenons le cas de 3 écheveaux de 100g de coton, déjà décatis et rincés, en commençant à, disons, midi.

Début 12 h. Pendant 30min: préparer la décoction de noix de galles à 30% PDF . Présence nécessaire.

Pendant 2h MINIMUM: laisser macérer la fibre dans cette décoction filtrée encore tiède, en tournant de temps en temps. Ces deux heures sont le minimum minimorum. Idéalement, on laisserait 8 heures au moins. L’engallage n’est vraiment efficace qu’à température ambiante, ce qui prend quelques heures. Présence épisodique, pour vérifier que le tissu est bien immergé..

Il est14h30: on essore et on laisse sécher: dehors à l’ombre ou, en hiver <12h sur un radiateur en Belgique; ou au séchoir ménager

J’imagine ici qu’on sèche au séchoir ménager, en une heure, avec d’autres linges.

Il est 15h30. On rince la fibre et on la trempe pendant 5 min. dans la préparation maison d'acétate d'alun.

On essore et, à nouveau, on laisse sécher au séchoir ménager.

Il sera 16h30. On peut neutraliser/fixer, puis teindre.

Recycler un bain de galles

On n'aura pas tout extrait des galles lors de ces tanninages divers. Sur sa page fb, Michel Garcia nous apprend à produire un pigment de galle (avec photos):

Le pigment noir de tanin

Que faire d’un vieux bain de noix de galle qui a servi à engaller un tissu de coton avant teinture ?

Rien n’est prévu en teinture pour ce bain qu’il serait possible de réutiliser ;

De plus certaines petites moisissures blanches flottent entre deux eaux…

(En fait celles-ci sont nos alliées, par action enzymatique elles transforment l’acide tannique en acide gallique. Pour la teinture le bain serait moins bon, mais notre noir n’en sera que plus beau.

Versons 200ml de mordant d’acétate ferrique dans 2l de solution de tanin

Il se forme immédiatement un « nuage noir » dans le bain bis.

Les particules noires , visibles à l’œil nu, sont filtrées à travers un chiffon

Posé sur un entonnoir.

Le contenu du tissu est ensuite séché au four

Une fois séchés, les granulés de pigments seront finement broyés .

C’est notre noir de noix de galles.

Après séchage, le pigment est lavé sur filtre, puis il est séché et stocké pour l'usage. IEn mélange avec le sophora, il donne de jolis kakis

Une merveille d’éconologie: le triacétate d'alun fait maison, AA

Dans les autres billets, "AA" signifie que j'ai d'abord 1/ mordancé à froid, 5 minutes, le coton, le lin ou la soie dans du triacétate d'alun fait maison à la minute; puis 2/ laissé sécher à coeur et 3/ neutralisé dans un bain alcalin à pH de 9.

Pour le mordançage du coton/lin, et, le cas échéant, les soies, Michel Garcia nous a appris une technique très facile et rapide, qui remplace les longs procédés des textes anciens. Avant que Michel Garcia ne fasse connaître la superbe technique d'acétate d'alumine, il fallait trois bains pour les cellulosiques: alun puis tanins puis alun encore (et séchage entre chaque...), comme décrit ci-dessus.

Désormais, on fabrique à la demande, au jour le jour, une solution de triacétate d'alumine à partir d'alun, de vinaigre et de carbonate de soude. Cette solution est très instable; on ne la chauffe pas.

En gros. On prépare un bain froid à partir d’ingrédients communs et peu chers. On baigne à froid. Il n'est pas utile de laisser la fibre longtemps dans cette solution-maison. Il faut imaginer qu'elle agit comme une éponge - à l'inverse des tanins ou des colorants, par exemple. On trempe la fibre dans la solution froide, on la malaxe un peu pour être sûr d'avoir fait pénétrer dans toute la fibre. On essore sans rincer. On sèche à coeur jusqu'à ce que toute odeur vinaigrée disparaisse. Dès qu'on veut l'utiliser, on fixe le mordant, toujours à froid, toujours 5 minutes, dans un bain légèrement alcalin, juste avant de teindre.

On retrouve cette solution du XIXe siècle communiquée par JN Liles (USA); elle est largement utilisée en germanophonie sous le libellé "Kaltbeize". Je privilégie la versionformidablement simplifiée par Michel Garcia. Je l'intitule "acétataluner" dans mes textes parce que. On pourrait imaginer "mordançage moderne efficace des cellulosiques" (MMEC)?

Avantages techniques de l'acétate d'alun fait maison:

- On utilise jusque la dernière goutte -> économie et écologie

- On gagne de l’énergie parce que se fait à froid

- On gagne du temps: trempage rapide, 5 minutes

Comment produire soi même du triacétate d'alumine avec la recette de Garcia à deux francs six sous. Michel Garcia insiste pour qu'on ne jette rien, on calcule donc selon le poids à mordancer, ici +- 200%. S'il en reste, on mordancera sans tarder d'autres fibres cellulosiques, ou de la soie. Dans ma pratique je suis moins attentive à ne rien jeter, je préfère prévoir large en litrage pour être à l'aise: poids tissu sec *2. Il reste évidemment du produit, que je jette au jardin.

Outre la qualité des tons, avantage majeur de cette technique: le coût!

Recette pour 800g de cotons, et environ 15% d'alun PDF - je note les prix en magasins courants, ou "MD" pour les prix sur le site mondroguiste.com, et j'arrive à 2€ + ma main d'oeuvre pour mordancer en superbes tons ce volume de cotons :

- verser dans un seau 1.5 litre de vinaigre blanc à 7 ou 8%

1€/litre en droguerie -> 1.5€ total

la formulation change de quelques grammes entre 7 et 8%, entre hobbyistes, on accepte l'aléatoire

- diluer 100g de sulfate d'alun pur en pâte dans un fond d'eau très chaude (le sulfate se dilue vite; l'alun de potasse demande à être chauffé, à mon expérience);

NB alun à +- 5€ le kilo chez MD -> 0.5€ total

On peut utiliser de l'alun de potassium, plus courant à trouver (7.45€/kg chez MD), mais les doses sont différentes. Nouvelle formulation! Il faudra tripler le dosage... - verser la pâte d'alun dans le vinaigre, laisser dissoudre

- ajouter 90g de carbonate de soude prédilué dans un fond d'eau;

idem: se compte en centimes - chez MD: 4.30€ le kilo de carbonate de soude -> 0.45€

on peut employer des cristaux de soude, la version du pauvre du carbonate de soude (car non pure) mais il faudra changer la formule

+-4€ le kilo en droguerie - repos 2 minutes; tourner pour accélérer la réaction jusqu'à limpidité.

- Y plonger le coton/lin qu’on aura humidifié auparavant, laisser s'imbiber le temps qu'il faut (je malaxe cinq minutes).

- Essorer sans rincer et sans tordre, sécher calmement ou en vitesse au séchoir ménager

(en bas nylon pour les écheveaux, bien sûr)

(on peut accélérer au séchoir à cheveux s’il s’agit d’un petit tissu d’échantillon)

NB Si l’on laisse sécher sur une corde à linge, éviter les plis et les grosses marques de pince à linge

Si vous suivez Michel Garcia, ne soyez pas surpris des différences de formulation d'un tuto à l'autres: certaines formules sont au sulfate d'alun pur (le meilleur pour ce genre de recettes, car plus pur pour les calculs chimiques), d'autres sont à l'alun de potassium. Pour 100ml dde vinaigre à 8%, 6g de carbonate de soude ety 6.6g de sulfate d'alun pur. Mais si vous utilisez de l'alun de potassium, il faut ajouter 21g!

Cette solution très instable ne conserve pas -> on mordance en série dans le même seau puis on balance le reste!

Atout nr 2 de l’AA: on ne pèse pas la fibre

Il ne faut pas peser les tissus ou les fibres, car le mordançage fonctionne comme une éponge. La fibre prendra ce qu'il faut d'acétate, on vide le bain jusqu'à plus d'eau, en gros.

La technique d'acétate d'alun fait maison de Michel Garcia fonctionne par imprégnation, peu importe le volume de fibre à teindre. En fait, c'est une réaction mécanique, le tissu prend ce qu'il lui faut. Quand le liquide est épuisé, le bain est épuisé. Ce n'est pas une réaction chimique comme une teinture -> inutilité de peser le PDF .

Acétate d'alun du commerce?

J’ai aussi acheté pour le tester de l’acétate d'alun du commerce. Non seulement, le résultat en densité de ton n’était pas équivalent à ce que j’obtenais avec de l’acétate d'alun fait maison, mais je le trouvais cher. On se rappelle que je vise une ambiance écono-logique. A l’époque, on achetait l’acétate d’alumine à 48 € le kilo en magasin spécialisé. En version alimentaire « chimiquement pure»: 107 € / kg à la droguerie Le Lion qui ne proposait pas à la vente la version teinture.Cela revient chérot à mes yeux, si je compare au prix des ingrédients de la version maison, que j’expose ci-dessus. Le sulfate d’alun coûte de 4 à 6€ le kilo.

En 2024, je vois qu’on vante un nouveau mordant d’alun « toutes fibres», qui se vend… surprise… cher! C’est le triformat d’alun. Michel Garcia nous a fait la bonté de montrer ses tests comparatifs dans son dernier atelier en ligne sur les cellulosiques, chez Woolmasters.com: c’est toujours le triacétate fait maison qui gagne haut la main, sur tous les critères.

Cas concret: le triacétate minute? (acétate d'alun)

Je procède par séries, dans mon atelier. Quand j'ai environ 500 grammes ou plus de cellulosiques (lavées ou décaties) à mordancer, je prépare l'acétate d'alun.Je fais fondre l'alun dans un fond d'eau bouillante (environ 16% PDF , mais il ne faut pas penser poids de la fibre). Je verse le sulfate dans le vinaigre, dans un seau. Puis je fais fondre dans l'eau bouillante, dans le même petit poêlon, rincé, des cristaux de soude si je n’ai pas le carbonate de soude en poudre acheté en droguerie (produit plus pur).

NB. Si l’on était entre pro, on en passerait par des calculs au dixième de grammes près et à des ingrédients plus purs que les cristaux de soude. Je rappelle qu’on est ici entre hobbyistes.

J'arrête de remuer le vinaigre quand j'obtiens un liquide limpide.

Je ne trempe les fibres que cinq minutes dans ce bain froid, en les malaxant. Tout le liquide sera absorbé par ce volume de fibres. Au début je laissais cuire -oh la boulette!La solution est si instable qu’elle est endommagée par la chaleur.

Comme cette solution est très instable au plan chimique, elle ne conserve pas plus qu'un jour ou deux; il faut donc calculer justece qu'il faut. S'il reste un peu, on jette, tant pis. On perd des matières très peu chères et un procédé très rapide (5 minutes).

Encadré: Le mordançage à l'acétate d'alun fait maison se fait A FROID, pendant 5 MINUTES; on ne chauffe pas sinon on dégrade la solution. On ne garde pas la solution d'une semaine à l'autre, on la refait tous les deux jours s'il le faut.

Je regarde souvent d'autres blogs de teinturières, je suis surprise de découvrir que Suzanne Dekkel, qui donne pourtant des cours en Israel, chauffe le mélange, ou mordance de la laine dans de l'acétate d'alun maison - ce qui n'a pas de sens si j'ai bien compris le raisonnement de Michel. Les résultats couleur sur cette page de son blog ne sont pas engageants, d'ailleurs. En garance, elle aurait dû avoir des rouges à 50% si elle suivait la procédure.

Neutraliser l’acide, fixer

L'acétate d'alun ne fera bien son boulot que si la fibre est bien séchée à coeur, que l'alun a "maturé" si l'on veut; et que si l’acide est neutralisé juste avant de teindre. On neutralise par un bain alcalin très léger.

Le mode opératoire: avant de teindre et après que la fibre passée en triacétate d'alun soit bien sèche, tremper le tissu dans un bain de fixatif pour fixer l’alun et neutraliser l'excès d'acide acétique qui serait resté malgré le séchage. Autre solution: attendre de longs mois de séchage pour que la situation soit normalisée.

Le pH du bain de fixation est capital pour ne pas dissoudre le mordant: il doit être à +- 9. Penser que si l'on fixe de nombreux tissus ou écheveaux dans ce bain, il s'acidifera au fur et à mesure. Ne pas oublier de contrôler le pH régulièrement, le rectifier le cas échéant.

Bain alcalin très léger. On pourrait utiliser une lessive de cendres, une eau alcalinisée par des cristaux de soude, un bain de craie même. Ce dernier a un gros défaut: ilfaut longuement rincer les fibres au sortir du bain. Pour des raisons de précision, Michel Garcia nous propose désormais d'utiliser du percarbonate de soude , qu'on trouve partout en droguerie, et même en magasins bio. J’en ai toujours chez moi, puisque je l’utilise pour la lessive des blancs. On dose à 1g/litre. Idem pour le silicate de soude, qu’on trouve moins souvent en ménage ordinaire.

Liles insiste pour qu'on teigne directement après, sans attendre; mais il n'a pas écrit pourquoi. J’ai pris l’habitude de procéder comme lui. Pour fixer, je malaxe les cotons et soie bien secs dans le bain de fixant, pendant deux minutes. Je pourrais les laisser 20 minutes. Ensuite je rince soigneusement, puis je teins directement. Econo-logique oblige, je rince dans un grand seau qui sert pour tous mes rinçages de la journée.

Doses

Selon les sources de Michel Garcia, que je suis volontiers pour sa rigueur et ses vérifications de données, on fixerait idéalement dans une solution bien calculée à:

- Bain de son:10g/litre

- De percarbonate de sodium: 1g/litre

- Silicate de soude: 1g/litre

En vérifiant, bien sûr, après une série de fixations de fibre: le pH est-il resté à 9? Et en rectifiant le pH de bain en bain. En effet, sSi la solution s'acidifie vite, après qu'on y a trempé un textile, c'est que le tissu était mal séché à coeur -> l'acide restant se barre dans l'eau de la solution, ce qui non seulement l'abîme mais aussi signifie que le mordant est mal fixé.

Séchage pressé ou non

Quand je suis pressée pour des tests (selon les plages horaires dont je dispose entre les projets au boulot), je sèche les linges et les fils au séchoir ménager; parfois, quand j’ai la flemme d’emballer chaque écheveau dans un bas nylon bien serré, je fais sécher les fils au four de cuisine entr'ouvert (75-90°C, chaleur tournante). Je les sors quand ils sont bien secs: ils ne sentent plus le vinaigre.

Quand j'ai le temps, je laisse sécher les fibres passées en bain de triacétate d'alun bien plus longtemps, au grenier, plus sec que ma buanderie: après quelques mois, l’acide est neutralisé par l’air ambiant; il ne faudra plus tremper en bain alcalin avant de teindre.

Se fier aux tests couleur et lumière des camarades?

Au début, comme beaucoup de novices, j’ai commis la double erreur de chauffer le bain d’acétate d'alun et de ne pas neutraliser l’acide par un bain légèrement alcalin juste avant de teindre. En effet, je suivais le premier livre de Jenny Dean, qui se trompe sur ce point; ainsi que la recette de Jacques Chouteau, dansTeintures Naturelles de Karin Delaunay ), version apparemment plus simple que les autres versions de Liles que j’avais lues. .

Illustration en image, extraite des consultations googlebooks de ce livre. A lire le bas de la page, on constate la double erreur, : chauffer et ne pas fixer. Je ne me fierais pas aux tests de résistance lumière et de densité de ton d’un praticien qui a suivi cette recette, puisque son mordant est dégradé par la chaleur et mal neutralisé, si j’en crois les affirmations de Michel Garcia.

Je prends comme illustration en photo de ce qui précède une image provenant de la page facebook de Leentje van Hengel (NL, désormais retraitée). On y voit la grande différence de prise de ton lorsqu'on chauffe la solution de triacétate d'alun. La couleur grenat a été mordancée à froid, si je lis bien son exposé; la couleur corail à chaud (dont on vient de voir que cela dégrade le mordant). Les deux tissus ont été teints dans le même bain de garance. Je répète: ne pas chauffer le bain acétate d'alun. On ne peut mieux comprendre qu'avec cette photo-ci, merci à Leentje van Hengel.

Ces mécompréhensions par mes camarades teinturiers m’invitent à une grande prudence face à leurs tests comparatifs. Ont-ils respecté tous les critères? En 2010, j’avais trouvé sur un site hélas disparu ( http://www.turkeyredjournal.com/archives/V15_I2/DeSouza.html ) des comparatifs de diversmordançages classiques de coton par rapport à la nouvelle recette d’acétate d'alun de Michel Garcia. Je regarde désormais ces tests d’un œil critique, tout en remerciant les teinturières qui les ont pratiqués, pour leur générosité. En effet, le mode opératoire est parfois mal respecté. Dans de nombreux cas, j’ai pu lire sur le net ou dans des livres que le pratiquant chauffait sa recette maison d’acétate d'alun; ou qu’il utilisait de l’acétate d'alun acheté en poudre, qui n’a pas les mêmes effets que le triacétate maison. Dans ces deux cas, le résultat est appauvri. Comment alors pouvoir me fier à leurs résultats? Je devrais tout refaire ici. Ce sera pour ma post-retraite.

Un autre cas, chez une grande dame pourtant. J’aime particulièrement le mental rigoureux et méthodique de l’américaine Catherine Ellis (CE ci-après), dont je lis régulièrement le blog: https://blog.ellistextiles.com . Cependant, ses tests de 2014 sur garance tels qu’exposés en photo sur son blog sont-ils à prendre à la lettre, si l’on sait que sa recette de mordançage est différente de celle que prône MG? Ondirait cette recette inspirée de celle de Liles (voir paragraphe « Geeks): 12% PDF de sulfate d’alumine dans de l’eau chaude (12g pour 100g de fibres), 1.5% PDF de carbonate de soude dans de l’eau chaude (1.5g pour 100g de fibres); mélanger les deux, ça va mousser; ajouter de l’eau et la fibre traitée aux tanins, prémouillée.Tremper 2h si chaud, 6h si plus frais. Rincer, puis sécher. CE n’indique pas un trempage du coton dans un bain alcalin avant teinture comme on a appris à le faire chez Michel Garcia.

Intermède Mordancer à froid? Températures

Quelques notes sur le sujet des températures en mordançages, car sans surprise, on lit tout et son contraire sur le net. Nous sommes nombreux à vouloir mettre la pédale douce sur la chauffe, tout autant que sur le volume d'eau que l'on consomme lorsqu'on teint en naturel. Il faut cependant prendre en compte le contexte.

Ce n'est pas le mordant qui fait la température, mais bien la fibre .

On peut gérer à froid, mais en durée, le coton et le lin ou la soie. La laine, en revanche, ne prendra pas si la température du bain de teinture ou de mordant n'est pas supérieure à 40°C, température à laquelle les écailles s'ouvrent. Dans le cas contraire, le mordant ou la teinture reste en surface et sera facilement lavé, frotté.

Encadré. La laine doit être mordancée ou teinte AU MOINS A 40°C – ce qui s’obtient en teinture solaire ou en teinture bocal d’hiver (voirxx). Les cellulosiques peuvent être traitées à froid. La soie aussi à froid, si on prend le temps d'attendre.

Laine. Si vous suivez des copines qui mordancent la laine à froid, demandez le contexte: si elles travaillent en été, et dans le Sud de la France, je gage que leur pot fermé, au jardin, est monté proche des 40°C. Cela n'arrive quasi jamais en Belgique! Elles croient donc mordancer à froid, alors qu'elles mordancent tiède.

On ne peut pas mordancer à froid, malgré des annonces comme chez Ellis et Boutrup. Leur "cold mordanting of wool" (voir photo, extrait distribué par l’éditeur) est en réalité à base d'eau chaude du robinet, qui est souvent à 50°C ou plus. Les écailles de la laine doivent en effet s'ouvrir pour intégrer au plus profond le mordant. Si on mordance vraiment à froid, comme la soie, le mordant restera en surface. Il faut au minimum une température de 40°C. On peut laisser une casserole de mordançage de laine sur le coin d'un poêle en hiver ou sur un radiateur. En été, on peut profiter des teintures solaires, en bocal. Ce sont les rayons de soleil qui font effet de chauffe. Voir le billet ad hoc. En toute saison, on peut pratiquer le procédé de marmite norvégienne $$IMG.

Cellulosiques. On ne chauffe pas l'acétate d'alun fait maison, selon la recette de Michel Garcia (acétate d'alun). C’est l’erreur que j’ai faite au début, d’ailleurs, suivant des auteurs différents (Karin Delaunayen particulier). L’AA est un combiné instable; en le chauffant on le dégrade. Je lis tant de teinturiers du net qui chauffent l’AA. Sont-ils conscients d’en perdre les qualités?

Je ne chauffe un peu que si je passe aux tanins d'abord, s'ils sont sous forme entière. En effet, si je mordance aux noix de galles, je fais d'abord frémir les noix moulinées en poudre pendant 30 minutes. Je filtre, puis je laisse la fibre quelques heures dans le bain froid ou tiède. Si j'emploie de l'extrait de tanin gallique, en revanche, je ne dois pas chauffer: je le dilue dans de l'eau la plus chaude telle qu'elle sort du robinet, puis je mordance les cellulosiques à température ambiante, pendant quelques heures.

Je n’ai jamais testé les monobains acides de Michel Garcia en mode froid/température ambiante ni en teintures solaires.

En pratique: comment mordancer, selon les fibres

Penser à garder

- une partie des tissus non mordancés pour un travail en pâte d'impression ou pour des mélanges de tons via la cuve d'indigo

- une partie des écheveaux de laines non mordancés, pour les monobains à la Garcia ou pour des écheveaux multicolores, par pâte d’impressionxx

Ma pratique, qui semble efficace pour la production de tons lumineux et denses, et qui dérive de mes multiples lectures et essais:

- le coton: acétatalunage simple

- le lin: passage aux tanins puis acétalunage

- soie: alunage simple à froid, pendant une nuit

- laine: soit mordançage classique à 10-20% selon la vitesse du vent; soit monobain acide

Mordancer au fer

Le jus de fer assourdit les couleurs et grisaille/noircit avec les tanins -- le bain de fer est d'ailleurs une technique pour repérer la présence de tanins dans un jus de teinture, comme on le voit dans un autre chapitre. On a besoin de fer pour obtenir des noirs, souvent.

Je ne cite pas le cuivre dans le reste du texte, car il est exclus en Slow-dye; mais les amateurs remplaceront simplement le sulfate de fer ci-après par du sulfate de cuivre. Il verdit les jaunes et produit des bruns gris avec des tanins, à ma connaissance. Comme le fer, il garantit la tenue du ton dans la durée.

On utilise la forme sulfate du fer, car elle se dilue très vite dans l’eau (d'où la prudence demandée pour les manips, car ça se dilue très bien via la peau humaine aussi ...). Ne tentez pas l’ajout d’oxyde de fer. Le sulfate de fer s’achète en droguerie ou en jardinerie (version un peu plus dénaturée, mais toujours efficace).

En anglais, le sulfate de fer est parfois appelé "copperas" qui n'a rien à voir avec le cuivre, malgré le terme « copper ». C'est peut être une déformation de "couperose" que j'ai lu dans les textes anciens (aussi "vitriol vert").

En pratique, la plupart des auteurs conseillent de limiter le dosage de sulfate de fer : de 2 à 5% PDF. Le coton et le lin supportent bien le fer. On évite le fer pour la laine et la soie, qui s'abîmeraient sur la durée.

Michel Garcia nous a appris à le transformer en acétate, pour éviter l’agression du sulfate à la longue sur la fibre. Pour ce faire, j’utilise la recette de Maiwa Textiles : je verse 5 g de sulfate de fer (1 cuill. c.) dans 100 ml de vinaigre blanc ; puis j’ajoute 3g de chaux aérienne. Le bain est prêt quand l’effervescence se termine. Je dilue avec ce qu’il faut d’eau pour la session. Les doses sont minimes car je n'utilise quasi pas ce modifieur.

La version classique demande de chauffer la fibre dans le post-bain modifieur der (ou de cuivre). Je ne fais jamais chauffer ce post-bain même pour les cellulosiques, mais je laisse la fibre une heure à froid, en tournant régulièrement (les mains protégées de gants, vu mon hypersensibilité).

J'ai déjà mordancé à l'acétate de fer, ce qui est une opération délicate car on obtient parfois des bringeages. Dans ce cas, il faut le fixer avant teinture: soit on l'oxyde longtemps à l'air, soit on le laisse sécher à coeur, puis on le trempe dans un bain de craie (50g de craie dans 5 litres d'eau chaude). On voit la fixation par le fait que la fibre prend un ton rouille uni. Dans les vidéos de Michel Garcia, on apprend qu'il faut privilégier la forme ferrique (trivalente) plutôt que ferreuse (bivalente), vu que cela nous épargne les oxydations intermédiaires et les possibles irrégularités. Pour ce faire, il utilise percarbonate de soude, carbonate de soude dans des proportions précises , sulfate de fer et vinaigre (voir ses vidéos ou l’interroger - j'ai la formule, mais je ne la vois pas sur le net, je ne la divulgache donc pas).

La soupe de clous

On peut produire chez soi de l’acétate de fer en soupe de clous. C’est facile mais j’y vois un inconvénient majeur : on ne connaît pas la teneur en fer. Ne risque-t-on pas d’abîmer les fibres avec une soupe de clous trop riche ?

En pratique : on laisse des clous rouillés macérer pendant une à deux semaines dans un bain de 1/3 de vinaigre d’alcool pour 2/3 d’eau. On récupère l’eau rouillie, qui est la soupe de clous. On l’utilise comme ci-dessus. Pour une soupe de cuivre, remplacer les clous par des boulons de cuivre.

Mordancer à la feuille de rhubarbe

Les feuilles de rhubarbe sont un mordant classique au Tibet (et chez nos aïeux, selon Jenny Dean ), grâce à leur haute teneur en acide oxalique. On les utilise à 100% PDF, selon Jenny Dean . Lorsque je récolte les tiges pour une gelée de rhubarbe, en saison, je garde les feuilles pour en faire des infusions thérapeutiques pour les plantes, à la mode biodynamique. Les feuilles en effet sont non-comestibles. Je pourrai désormais en garder une partie pour mordancer, aussi (très riches en acide oxalique).

Selon Jenny Dean , les feuilles doivent être utilisées avec précaution car elles seraient toxiques. Correction : elles ne sont pas comestibles, ce qui n’implique pas qu’elles pourraient brûler la peau.

A suivre, car en 2024, je n'ai toujours pas procédé aux tests que m'ont suggéré le livre de Jenny Dean Heritage of colour.

Pour les geeks de la teinture

Geek. Chimie de l’acétate d'alun

Mes notes de stage. En chimie, les forts attirent les forts -> les sulfates sont attirés par les carbonates. Alun + carbonate de soude => alumine va précipiter, gaz carbonique sera dégagé (« l’esprit universel» des Anciens). Si on ajoute vinaigre (acide acétique) à ce mélange alun/carbonate de soude, on refait un sel, car l’alumine insoluble dans l’eau deviendra de l’acétate d’alumine. L’acétate s’évapore -> surveiller au nez l’odeur de vinaigre ; l’alumine reste, mais le vinaigre doit être évaporé avant la fixation à la craie.

Geeks. TAT ou ATA?

L’engallage se fait-il dans l’ordre Alun tanin alun(ATA), ou tanin alun tanin (TAT) ou simplement tanin/alun (TA)?

Tant de mouvances diverses nous sontproposées. Aux Etats-Unis, il est courant de conseiller ATA; en Europe: TAT. Si on repense aux affinités exposées en intro, TAT semble mieux.

µµµLes avis divergent sur la nécessité de sécher entre les opérations. Liles par exemple, passe directement au bain d’alun. Il me semble d’expérience plus pondéré de laisser travailler les tanins sur le tissu.

Geeks. Double mordançage cellulosique chez Garcia, 2002

DansCouleurs végétales(2002), que je conseille comme ouvrage de base pour un novice, on peut donc corriger certaines propositions. Michel Garcia y expose page 44 comment fixer des couleurs vives sur les fibres cellulosiques: aluner engaller tanins, aluner – soit ATA, la procédure la moins efficace du double mordançage. A mon avis, il le corrigerait lui-même s’il devait rééditer.

Geek. Bain de craie en fixatif de l’acétate d'alun (obsolète)

Certains blogs conseillent de fixer l'acétate d'alun dans un bain de craie. C'est le cas d'un blog disparu depuis, Turkeyred, qui était formidable dans son partage de tests. Elles intégraient 20 grammes de craie par litre, là où Liles conseille 8 grammes et Maiwa 5g. Savoir qu'aux States, les pH des eaux de distribution peuvent être très différents. A mon expérience, ici en Belgique, ils sont normalisés à un pH de 7. Le procédé: remuer dix minutes le textile; l'essorer, le rincer. Bien le rincer, car la craie fait tout pour rester sur la fibre...

Geek Cuve de (lessive de) cendres

On pourrait aussi profiter des restes de cendre du feu domestique pour en faire de la lessive de cendres, assez alcaline pour fixer le triacétate d'alun. L’avantage: on y trouvera de la potasse,, aussi, non? L’inconvénient? Le contrôle du pH: si la lessive de départ est à 11, bien trop haut. Je dois alors bricoler et diluer d’eau, en vérifiant à chaque ajout. Laborieux. J’expose dans le fascicule « modifieurs» comment je fais la lessive de cendres.

Geeks. Une illustration des divers procédés de mordançage: on s'y perd

J'ai retrouvé des procédures chez Karin Delaunay qui, pour amadouer coton & Cie, propose pas mal de variantes dans son chapitre "garance". Procurez-vous son livre, qui est un envol d’enthousiasme tant les photos sont belles. Ceci n’est qu’un extrait de mon carnet de notes. L'acétatalunage à la Garcia fait le même effet que ces multiples variantes; et c'est tout de même plus simple, moins cher, plus rapide et aussi efficace.

Entre autres, page 86:

- lait de soja,

- teinture,

- alun,

- teinture.

- bain de soja 20 minutes,

- essorer;

- bain de 50% garance 70°C 30 minutes (en laissant une nuit de macération),

- essorer;

- mordançage alun tartre 70°C 30 minutes.

- Essorer.

- Teindre garance deuxième fois.

- Essorer, rincer, sécher.

NB perso: le soja est un liant, ce n'est pas un mordant. Sorry Karin.

p. 84 double passage myrobolan et double alunage:

- 10% myrobolan 90°C 30minutes,

- essorer;

- aluner 25% 90°C 30 minutes,

- essorer;

- retour myrobolan,

- essorer;

- retour alun,

- essorer, (pas rincer?).

NB. Selon elle, le myrobolan donne un fond jaune; elle l’utilise pour garance et cochenille sur C-l; aussi pour tons bruns et beiges.

p. 88 double alunage avec simple engallage:

- 25% alun 13% cristaux de soude, 90°C 1 heure,

- refroidir une nuit;

- rincer;

- jeter le bain d’alunage;

- engaller avec 30% noix de galle pulvérisée 100°C 1 heure,

- refroidir une nuit,

- rincer;

- jeter le bain d’engallage;

- 25% alun 13% cristaux de soude, 90°C 1 heure,refroidir une nuit,

- rincer. Teindre

p 90: double sumacage avecsimple alunage:

- 60% feuilles de sumac sèches pulvérisées; 90°C 1 heure,

- refroidir,

- rincer;

- aluner 25% alun et 6% cristaux de soude, 90°C 30 minutes;

- refroidir une nuit;

- rincer;

- jeter le bain d’alunage;

- replonger dans bain de sumac 90°C 30 minutes;

- essorer

- et bien rincer.

- Teindre. Selon elle, sumac mieux pour conserver couleurs.

Geeks. A la Yamazaki

Pour le détail, voir "La teinture végétale selon Seiju Yamazaki" dans le cahier de Couleurs Garance "Couleurs Végétales au Japon". Cette technique est aussi présentée et illustrée en deux pages au début du livre de Dominique Cardon: xx.

Mes notes personnelles; les curieux liront bien sûr l’original.

- Yamazaki mordance 5% acétatalumine, 3% acetate cuivre, 2% acide acétique

ou 1% acetate de fer

ou eau de cendres (camélia = bioaccumulateur d'alumine?) à pH 10.

- Soie: bains neutres; laine: bains à pH6; coton bains à pH8; mais pH dépend aussi de plantes.

- Yamazaki acidifie l'eau avec 0.5cc acide acétique par litre, p ex pour garance ou pour les fleurs (autres: inconnus);

- autres plantes comme feuilles et écorce cerisier ou aiguilles conifères demandent pH9 de bouillon puis stabilisées à pH 6 pour la laine.

- Laisser refroidir 12h dans le bain.

- Couleurs variations selon cueillette

p.ex. cueillette juillet août: jaune; septembre octobre: rougeâtre. Cueillette d'hiver pour feuilles caduques et conifères.

Son double bain de teinture:

Soie brute:

- dégommée dans eau de cendre de paille ou carbonate de potasse;

- bouillie teinture 15min;

- refroidie;

- mordancée 30 min et refroidie;

- teinture dans bain chauffé à pH neutre (laisser refroidir ensuite)

Laine:

- en bain de teinture neutre pH 80°C 30 min;

- refroidir;

- mordant d’alun 30 min;

- laver??;

- bain teinture pH6 80°C sans mijoter, 30 min

- puis laisser refroidir -> 30°C.

Yamazaki déconseille de mordancer avant ou après la teinture car le mordant accrocherait en surface de la fibre; en mordançantentre les bains, il irait à coeur.

Coton:

- bain de teinture pendant 20 min;

- refroidir;

- puis parfois mordançage tannique/alun/tannique, parfois bain eau de soja - 30 min;

- puis reteinture en bain pH 8 pendant 20 min

- et refroidir;

- rincer,

- sécher;

- rebain de soja;

- séché;

- rincé quelques jours après.

Geeks. Autres recettes pour l’acétate d'alun

Page 50Couleurs végétales(2002), Michel Garcia mentionne "le mordant des Indienneurs" qui est, me semble-t-il, sa première version de la recette « acétate d’alumine» (acétate d'alun) qui a fait son succès aux States. En gros: eau tiède + 100g alun + petit à petit 50g cristaux de soude + pt à pt vinaigre: repos 1à2 min chaque fois -> limpide . Pourquoi "ne jamais bouillir textiles mordancés avec cristaux de soude"?

Lors d’un symposium Shibori en 2008, Michel Garcia avait partagé sa recette d’acétate d'alun, qu’il a simplifiée depuis lors: : 50g de sulfate d’alun et 50g d’acétate de calcium dans un litre d’eau.Tremper le textile quelques minutes dans le mordant à température ambiante ou le peindre sur le tissu. Sécher au séchoir.Fixer par bain de 30 g de craie et 5 grammes d’amidon dans 4 litres d’eau chauffée à 70°C (pour dissoudre l’amidon). La solution acétate d'alun conserve une semaine, Michel Garcia la met en bouteille enôtant l’oxygène (système vin).

Dans mes premiers pas, je ne connaissais que le bain d’acétate d’aluminium selon Liles (p. 21The art and craft of natural dyeing), qui peut être conservé quatre semaines et être utilisé plusieurs fois jusqu’à épuisement; mais dont l’énoncé m’avait découragée. 150g d’alun dans 1 litre d’eau chaude. Refroidir. Ajouter 10g de craie en pâte avec eau. Dissoudre 50g d’acétate de calcium dans 1 litre d’eau (?? source d’acétate de calcium??). Ajouter à la solution alun/craie. Mélanger deux minutes. Repos 30 minutes. Décanter la partie limpide. Refaire une troisième fois. Remplir le premier bain de 1 litre, repos, décanter. Embouteiller le mordant obtenu en bouteilles fermées. Le diluer selon besoins. Tremper une nuit les fibres dans le mordant à température ambiante. Essorer, sécher. Teindre après une semaine minimum. Pour des couleurs plus vives, remordancer. Traiteren bain de craie juste avant de teindre. Mon dieu, que ça m'a l'air compliqué.

Page 23 de Liles, la recette d’acétate d’alumine à la Molony(seul défaut: n’est pas impeccable si on utilise des produits de jardinerie, car ils peuvent peut contenir du fer) : ajouter à 4 litres de vinaigre blanc 500g de chaux aérienne. Repos deux heures, en mélangeant de temps en temps. Repos au calme 48 heures. Décanter la part limpide. Densité: 1.09. Ajouter 8 litres d’eau au sédiment. Repos, décanter. Densité 1.06.Vous avez obtenu de l’acétate de calcium. Jetez le sédiment. Pour 4 litres d’acétate de calcium ainsi produit, ajouter doucement 1kg d’alun. Mélanger. Repos 24h. Décanter. Densité de la part limpide: 1.09. Rajouter 8 litres d’eau . Repos 24h.Décanter. Le mordant obtenu = 1.06. Utiliser tel quel ou diluer maximum 50% de son volume en eau.

NB. Il utilise 2.5 litres d’acide acétique à 40% pour 1.5 litres d’eau, ce qui ferait 25gacide acétique pour le bain; or le vinaigre contient 5-8% d’acide acétique. Je ne ferai de toute façon pas l’essai, même si j’ai gardé un densimètre de mes années en céramique (pour la terre sigillée). La procédure sera utile quand je serai seule sur une île déserte…

Recette Essigsaure Tonerde

Dans sa recherche de bains moins polluants, Eberhard Prinz de Färberpflanzen conseille le bain d’Essigsaure Tonerde(di acétate d’alumine - C4H7AlO5) ( Jenny Dean traduit par "formate d'alumine"), qu’on peut pratiquer à froid (durée: 8 heures). Prinz teint tout de suite après l’alunage, sans sécher comme le fait Michel Garcia dans sa pratique d’acétatalunage et sans bain de fixation comme lui. Un litre d’Essigsaure Tonerde est dilué avec 4 litres d’eau; trempage des fibres sous poids; essorées et bien rincées. Ce bain ne conserve pas longtemps, à l’inverse du bain d’acétate d’alumine selon J. Harborth, qui est aussi utilisé à froid, mais conserve longtemps et s’épuise peu selon Prinz.

Recette Harborth

La recette de Harborth pour la laine : 100g alun; 73ml d’acide acétique à 25%(C2H4O2), 31g de cristaux de soude (carbonate de soude = Na2CO3), 10g acide tartrique (variante plus forte de la crème de tartre), 5 litres d’eau de pluie . Procédure (Herstellung) détaillée ici (en allemand). Ne pas confondre carbonate de soude et soude caustique (NaOH) très agressive.

En cherchant sur « Harborth», je viens de trouver le résumé en français de cette dernière technique sur tricofolk forum par Marie-claire (voir son message du 13-06-2009). Important de la lire avec attention pour ne pas mélanger les étapes, vu les risques chimiques (raison de plus pour rester au triacétate d’alun à la Michel Garcia).

On vante la version harborth, comme « non-toxique», mais elle est aussi à base d’alun. Quelle prise de tête!

Geeks. Animaliser la fibre, pour jouer à la reconstitution

Si un débutant arrive jusqu'ici, je rappelle que ces techniques d'animalisation de la fibre visaient à densifier les tons obtenus sur coton & Cie. Depuis la vulgarisation par Michel Garcia de la merveilleuse technique de l'AA, qui donne des tons superbes quand elle est bien menée, l'animalisation est du gadget chez la plupart, de la reconstitution chez les spécialistes.

Au début, comme à mon habitude dans un nouveau domaine, j'ai beaucoup lu avant de commencer, pour ne pas me perdre dans les premiers essais. Et puis parce que j’aime bien explorer. Je me réfère ci-après à quelques un des ces livres (voir détail en bibliographie).

Je continue bien sûr à surfer sur le net pour me connecter à d’autres explorateurs. On peut lire des extraits de livres anciens sur googlebooks qui détaillent la procédure d’animalisation du coton pour le rouge d’Andrinople: longue, fastidieuse, puante (crottes de bique entre autres). Deux courageuses teinturières la pratiquaient à l’époque de mes recherches: isatinctoria et alizarine. On trouve les proportions et les détails techniques sur les sites américains. Tout cela est inutile puisqu'on a désormais la trouvaille de 'l' acétatalunage de Michel Garcia.

Si je voulais jouer à reproduire le rouge d’Andrinople ou l’animalisation de la fibre, je ferais moins odorant. J'ai appris chez Liles que les Anciens, lorsqu'ils fixaient avec des crottes de bique ("to dung" : crotter en anglais), ne faisaient ainsi qu’ajoutercalcium et phosphates dans l'eau de fixage. On peut donc faire plus propre: craie pour le calcium et son de blé pour les phosphates. Michel Garcia nous apprend en outre dans une vidéo-cours que le son de blé contient de l'acide férulique, considéré comme protecteur d'UV. J'ai acheté un sac de 20 kg de son de blé dans une animalerie chevaux, j'ai de quoi voir venir à raison de 4 poignées par jour de teinture...

NB pratique: conserver ce son dans un bac plastique couvert, sinon ce seront les bébêtes qui s’en régaleront.

NB2: quand on prépare un bain de son, le stocker dans un petit bas nylon et le malaxer dans l’eau tiède, jamais trop chaude (enzymes).

Qu'avais-je prévu, au début, sur base de mes lectures? Dans De la Garance au Pastel(1996), Michel Garcia interviewe Anne Rieger sur ses teintures de laine par fermentation. Page 114 elle précise que « pour les textiles végétaux, une préparation supplémentaire est nécessaire, à base de tanins et d’huile", sans plus de détails.Dans Ecodyeing, India Flint semble faire le tour des techniques étrangères ou ancestrales; mais on dirait qu'elle ne les a pas testées, à première vue.

Je ne vais rien en faire, puisqu'acétate d'alun semble faire le travail... Et que j’ai entre-temps compris que, dans la gamme des touristes, Rieger et Flint sont des championnes…

Après la lecture d’autres livres, dont la bible de Dominique Cardon, j'avais envisagé des préparation du coton et du lin qui seraient, en mode tests :

- 1 & 2/ bain de lait entier après tanins ou sans tanins

- 3 & 4/ bain d’huile après tanins ou sans tanins

- 5/ bain d’acétate d’alumine suivi de bain de craie - 5a/ acétate d'alun à la garcia 5b/ acétate d'alumine ajouté à l'eau 5c/ sulfate alun et acétate de calcium

- 6 & 7/ ajout d’écorces dans le bain de teinture pour aider àla fixation pour les versions 2 et 4.

- 8/ bain de blanc d'oeuf

Je garde pour mes expériences en jeu: le bain de lait de vache , et pour rire un jour: le bain de blanc d'oeuf ou d' huile , puisque j’avais consigné les notes, que voici que voilà.

au lait

C’était une technique des teinturiers anciens (aussi du Kalamkari africain, voir wikipedia). Il y a plusieurs techniques premières (Afrique) décrites par D. Cardon , qui trempent au lait de buffle.xx

Procédure

- diluer dans 5l d'eau chaude à 40°C 1 litre de lait entier (j'ai testé bas de gamme grande surface),

- y foulonner 20 minutes le tissu (quel PDF ??),

- essorer sans rincer, sécher;

- refaire deux fois 2 & 3

DansTeintures naturelles à faire soi-même, Ishii mentionne, page 36, la teinture au lait qui permet de teindre aussi facilement le coton et le lin que les fibres animales. Elle emploie soit du lait de soja, soit du lait de vache. Ishii mentionne l’odeur du lait de vache au séchage, qui disparaît en fin de teinture. Vous n’aurez pas ce désagrément si vous pouvez utiliser du lait cru, de ferme, car il ne pourrit pas, il aigrit tout simplement. Selon elle:

- Faire tremper les fibres une heure dans un bain d’un tiers de litre de lait pour un litre d’eau.

- Frotter souvent (= "foulonner"?).

- Laisser sécher.

La fille d' ecologicalartist.wordpress.com fait alterner les bains de lait soja/séchage/bains alcalins. Elle est californienne, voilà pourquoi elle privilégie le soja plutôt que le lait animal, le "grand démon" …

Voir ci-dessous, Jenny Dean rappelle que les cotons pour les tapis Ajrakh pakistanais sont trempés dans du lait de buffle.

Karin Delaunay propose dans son livre Teintures Naturelles de faire suivre l'alunage de la fibre par un trempage dans du lait de soja, avant de teindre. Je comprends bien que le recours au soja est dû à sa source (une teinturière japonaise), mais ce n'est plus très locavore n'est-ce pas? Et puis, il n'y a plus de lait de soja chez moi depuis quinze ans... pas logique.

La fille de eclectic-meanderings.blogspot.be fait tremper les cotons (fils et tissus) dans du lait de soja deux jours; elle les rince et les teint sans séchage intermédiaire.

Je préfèrerais les laisser sécher une semaine, qu’ils mûrissent. Elle prétend qu’ils prennent enfin bien la couleur, malgré qu’elle privilégie toujours la soie pour son rendu. Bizarre, si on compare aux médiocres résultats publiés par Diane & Cie de TurkeyRedJournal. Elle pratique l’ecodyeing en bundle à la India Flint. Bon, zoup, classée dans les "bricoleuses".